전 세계에 불고 있는 경제 위기로 인해 국가별 경제 활력은 많이 떨어졌지만, 여전히 신흥국의 산업 발전은 계속되고 있다. 그에 따라 에너지 소비와 이산화탄소 배출량이 지속적으로 증가하면서, 지구 온난화 현상도 멈출 기세를 보이지 않고 있다.

그러다 보니 이제는 에너지 사용 효율을 높이고, 신·재생에너지에 투자하는 것만으로는 지구 온난화 문제를 해결하기 어려운 실정에 다다랐다. 이 같은 이유로 많은 과학자들이 대기로 방출되는 이산화탄소를 다시 모아 저장하는 기술에 관심을 기울이고 있다.

이처럼 이산화탄소를 포집하는 방법이 환경 분야의 주요 관심사로 떠오르고 있는 상황에서, 미국의 과학자들이 마이크로캡슐(Microcapsule)을 이용하여 이산화탄소를 포집하는 신기술을 선보여 이목이 집중되고 있다. (관련 링크)

공장과 발전소에 최적화된 이산화탄소 포집기술

이산화탄소를 포집하고 저장하는 기술은 주로 이 가스를 많이 배출하는 공장 및 발전소를 대상으로 개발되고 있다. 물론 대기 중에 있는 이산화탄소를 직접 분리하는 것도 가능하지만, 0.04퍼센트(%)에 불과한 농도 때문에 효율성이 많이 떨어진다. 이를 처리하는 비용과 에너지가 많이 소요되어, 배보다 배꼽이 더 커질 수 있기 때문이다.

따라서 선진국에서 개발하고 있는 이산화탄소 포집기술은 대부분 석탄 및 가스를 사용하는 공장과 발전소에 최적화되어 있는 기술들로 이루어져 있다. 그렇다고 이들을 대상으로 하는 포집 기술이 완벽한 것은 아니다. 대기 중의 이산화탄소를 분리하는 기술보다는 효율성이 훨씬 높지만, 아직도 비용과 에너지라는 측면에서 볼 때 여러 가지 문제점을 안고 있다.

최근에 주로 사용되는 이산화탄소 분리 기술은 아민 기반의 용제(amine based solvents)를 사용하는 것이다. 이 방법은 비용과 에너지가 많이 들어가는 것도 문제지만, 유독한 부산물이 나오는 문제가 걸려 있어 널리 사용되지는 못하고 있다.

이와 같은 문제들을 해결하고자, 미 에너지부는 하버드대 부설 와이즈 연구소의 제니퍼 루이스(Jennifer Lewis) 교수가 이끄는 연구진에 연구용역을 의뢰했다. 비용 및 에너지를 절감하는 것은 물론, 보다 안전하게 이산화탄소를 포집하는 기술을 개발해달라는 것이 주요 요청사항이었다.

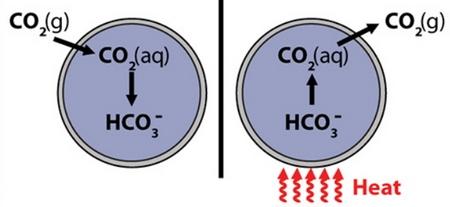

본격적인 연구에 착수한 루이스 교수와 연구진은 탄산나트륨(sodium carbonate)이란 물질에 대해 주목했다. 탄산소다라고도 불리는 이 물질은, 이산화탄소를 흡수하면 바로 탄산수소나트륨(NaHCO3)이 된다.

탄산수소나트륨은 독성이 없는 안전한 물질로서, 베이킹소다(Baking Soda)라는 이름으로 사람들에게 매우 친숙하다. 탄산나트륨은 이산화탄소를 흡수한 후 탄산수소나트륨이 되며, 다시 65도(℃)이상 열을 가하면 이산화탄소를 배출하여 탄산나트륨으로 돌아가는 특징을 가지고 있다.

이런 원리는 이미 널리 알려져 있는 사실이다. 하지만 산업 규모 차원에서 이산화탄소를 포집하는 작업은 쉬운 일이 아니다. 흡수해야 하는 이산화탄소의 양은 매우 많은 반면에, 탄산나트륨은 흡수하는 속도와 양에서 한계가 있기 때문이다.

국내도 금속·유기 복합체 기반의 흡착제 선보여

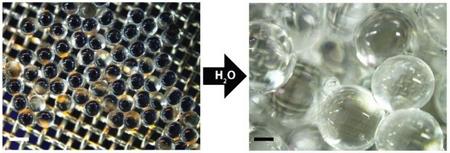

하버드대 연구진은 탄산나트륨의 이산화탄소 흡수 속도를 높이기 위해 ‘마이크로캡슐 탄소용제(MECS)’라는 신기술을 개발했다. 이 마이크로캡슐은 투과성이 높은 고분자 쉘(shell)과 이산화탄소를 흡수할 수 있는 탄산나트륨 용액으로 구성되어 있다.

이 캡슐은 탄산나트륨 용액을 내부에 저장한 채, 이산화탄소가 캡슐의 쉘을 전후로 통과할 수 있도록 설계되었다. 이렇게 되면 마이크로캡슐은 탄산수소나트륨을 작은 방울 형태의 캡슐 내에 유지시키며 더 많은 이산화탄소와 접촉할 수 있다.

이산화탄소와 접촉한 마이크로캡슐은 파괴되지 않고도 지름이 4배까지 증가된 상태를 유지하며 팽윤(swelling)될 수 있는 것으로 나타났다. 이처럼 마이크로캡슐이 팽윤 되면 접촉 면적이 넓어지면서, 쉽게 가스를 녹여 반응을 이끌어 낼 수 있다는 것이 연구진의 설명이다.

루이스 교수는 “우리가 개발한 기술은 탄소 포집을 위한 단기적인 해법이 아니며, 더 포괄적이고 지속가능한 방법”이라고 정의하며 “이 프로세스에서 사용되는 탄산나트륨은 국내 생산이 가능하며, 현재의 기술에서와 같은 복잡한 화학 프로세스를 필요로 하지도 않는다”라고 강조했다.

그러면서 “탄산나트륨이나 탄산수소나트륨은 재활용 및 분해에 있어 문제점이 없기 때문에, 영원히 재사용이 가능하다”라고 전하며 “반면에 현재 사용 중인 아민의 경우는 이를 분해하기 위해 수개월 혹은 수년간의 기간이 필요하다”고 덧붙였다.

마이크로캡슐 탄소용제 기술도 물론 반응과정 중에 열을 가해야 한다. 하지만 발전소에서 나오는 폐열을 활용하면 추가적인 에너지 투입 없이도 간편하게 이산화탄소를 포집할 수 있다는 것이 루이스 교수의 설명이다.

그녀는 “더 중요한 것은 마이크로캡슐 탄소용제 기술이 꼭 이산화탄소 포집에만 사용될 필요는 없다는 것”이라고 주장하며 “이 기술이 더 다양한 물질을 효과적으로 녹이는데 사용될 수 있기 때문에, 여러 산업 영역에서 활용될 수 있기를 바란다”고 말했다.

연구진의 핵심 리더인 로저 에인즈(Roger Aines) 박사는 이번 연구결과를 부식의 관점에서 평가했다. 그는 “그동안 이산화탄소 포집에 사용되던 아민 용제의 경우 설비의 부식성을 높여 수명을 단축시켰던 반면에, 마이크로캡슐은 단지 목적하는 기체와만 반응을 일으키기 때문에 부식이 발생하지 않아 비용적인 면에서 탁월한 효과가 있다”라고 언급했다.

한편 국내에서도 발전소에서 배출되는 가스로부터 이산화탄소를 획기적으로 포집할 수 있는 금속·유기 복합체 기반의 새로운 흡착제가 개발되어 주목을 끌고 있다.

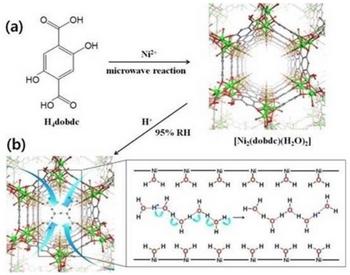

고려대 화학과의 홍창섭 교수가 이끄는 연구진은 이산화탄소 포집에 탁월한 성능을 발휘하면서도 발전소 배출가스에 포함된 수증기와 산성가스에도 강한 '니켈기반의 금속·유기 복합체' 개발에 성공했다고 최근 발표했다.

금속·유기 복합체는 수많은 기공과 높은 표면적을 가지고 있어 가스흡착 및 분리 등 다양한 분야에 응용될 수 있지만, 수분과 산성조건에서는 구조가 안정적이지 못하다는 단점 때문에 이산화탄소 포집제로 활용하기에는 한계가 있었다.

이에 따라 연구진은 니켈기반의 금속·유기 복합체를 합성하는 연구에 전력을 쏟았고, 그 결과 강산성이나 온도가 높은 상태에서도 이산화탄소를 제대로 흡착하는 소재를 만들어내는데 성공했다. 또한 일주일 이상의 장시간에도 불구하고, 구조적 안정성을 유지하는 성과를 거뒀다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2015-03-03 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터