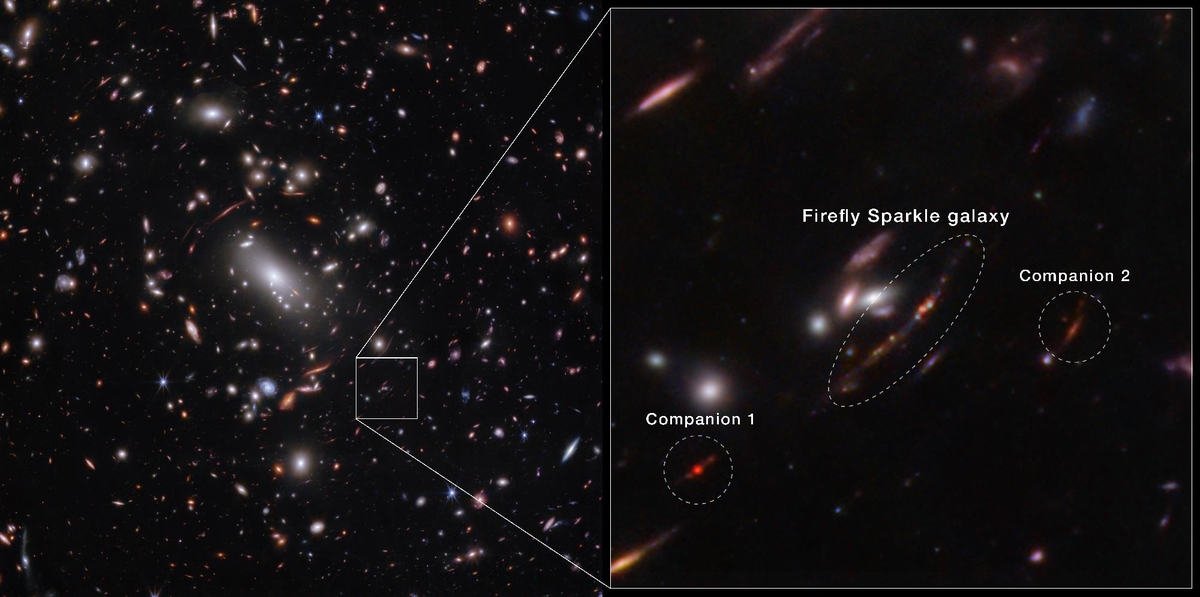

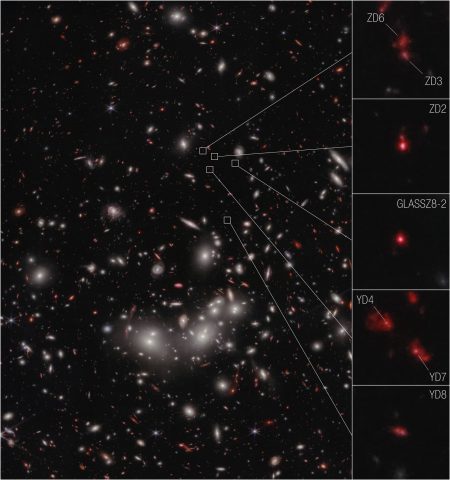

130억 년 전 우주 초창기에, 별들이 빠르게 태어나고 있었다. 별들이 모여 작은 왜소 은하를 형성했다. 천문학적인 개념에서 작다는 것이지 왜소 은하라고 해도 1억 개에서 수십억 개의 별을 포함한다.

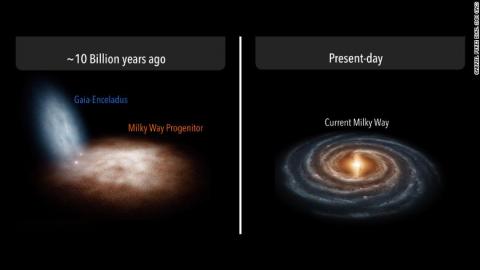

우주 형성의 초기에 지구와 태양이 자리 잡고 있는 '우리 은하'(Milky Way)의 모습은 현재 모습과는 크게 달랐다.

현재와 같은 거대한 크기로 자라기 위해, 우리 은하는 어린 시절에 왜소 은하를 합병했다. 우리 은하는 약 2000~4000억 개의 별을 포함한 제법 큼지막한 은하로 커졌다.

우리 은하가 형성된 시간을 해독하는데에는 많은 시간이 소요됐다. 이번에 가이아(Gaia) 위성이 보낸 데이터를 바탕으로 우리 은하의 과거 퍼즐을 일부나마 맞출 수 있었다.

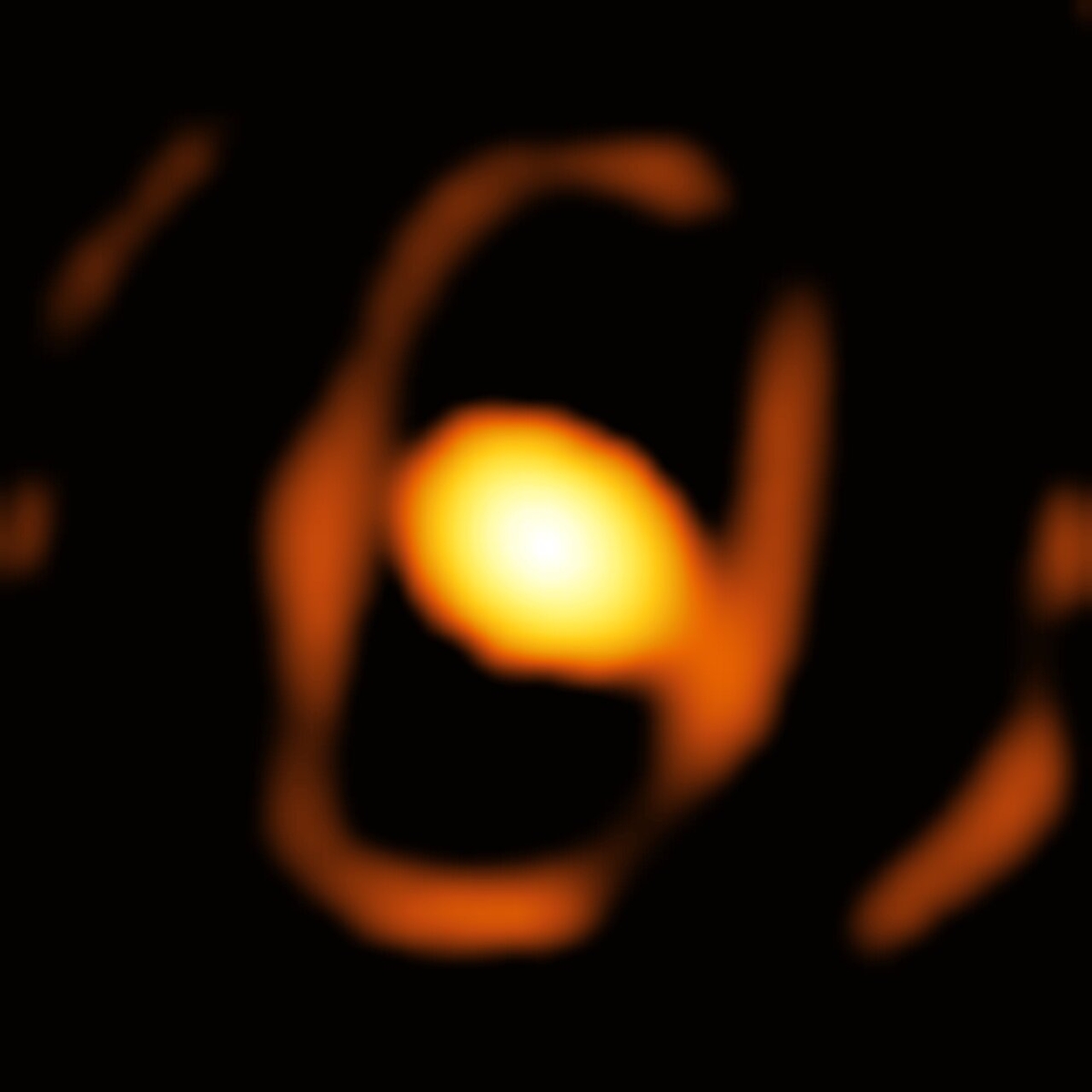

과학자들은 약 100억 년 전, 우리 은하는 주변에 있는 왜소 은하인 가이아-엔켈라두스(Gaia-Enceladus)를 합병했다고 발표했다.

가이아-엔켈라두스 은하 집어삼켜

22일 네이처 아스트로노미(Nature Astronomy)에 발표된 이 연구는 유럽 우주국(ESA)이 발사한 가이아(Gaia) 위성이 수집한 데이터를 활용했다.

스페인 IAC(Instituto de Astrofísica de Canarias) 연구소의 카르메 갤러트(Carme Gallart)가 이끄는 연구팀은 별들의 위치와 밝기, 그리고 움직임을 분석했다.

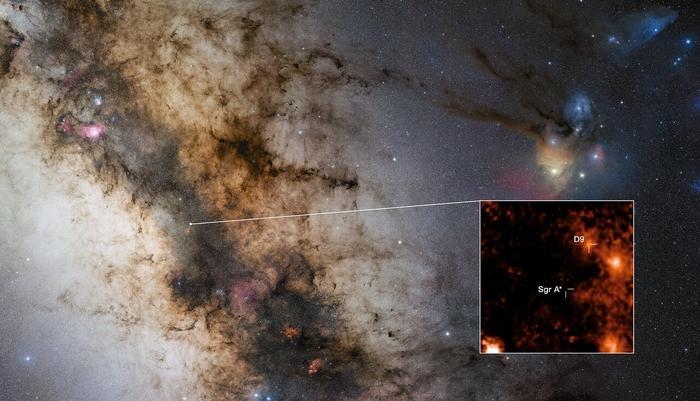

연구팀은 특히 우리 은하를 둘러싼 거대한 구형의 우주 영역인 헤일로(halo)와 많은 별이 밀집한 우리 은하의 '막대 디스크'에 관심을 가졌다.

2018년 네이처에 발표된 이전의 연구는 우리 은하의 헤일로 지역 내에 있는 많은 별들이 우리 은하의 다른 수십억 개의 별들과는 다른 방향으로 움직이고 있다는 증거를 발견했다. 이는 우리 은하가 형성될 때 다른 은하와 충돌이 일어났다는 것을 의미한다.

갤러트 연구팀은 이번에 헤일로와 우리 은하 원반 안에 있는 수십만 개의 별들의 정확한 나이를 알아냈다. 갤러트는 "이 별들이 어떻게 형성되고 진화해왔는지를 아는 것은 은하 역사를 아는 것을 의미한다"고 말했다.

별들의 나이를 측정함으로써 갈라트 연구팀은 130억 년 전에 가이아-엔켈라두스 은하와 우리 은하가 별도로 진화하고 있다는 결론을 내릴 수 있었다.

게다가, 두 은하에 있는 무거운 원소들의 분포를 연구하면서, 연구팀은 우리 은하가 가이아-엔켈라두스보다 더 빨리 성숙하고 있다는 것을 발견했다.

두 은하의 충돌은 가이아-엔켈라두스 은하의 별 형성에 제동을 걸고 우리 은하를 혼란의 시대로 던졌다. 우리 은하로 흘러 들어온 여분의 가스와 먼지는 우리 은하 안쪽 원반에 새로운 별을 형성하는 재료로 사용됐다. 두 은하가 합쳐지면서 우리 은하의 별 형성은 더욱 활발해졌다.

수 백 만년에 걸쳐 합병돼

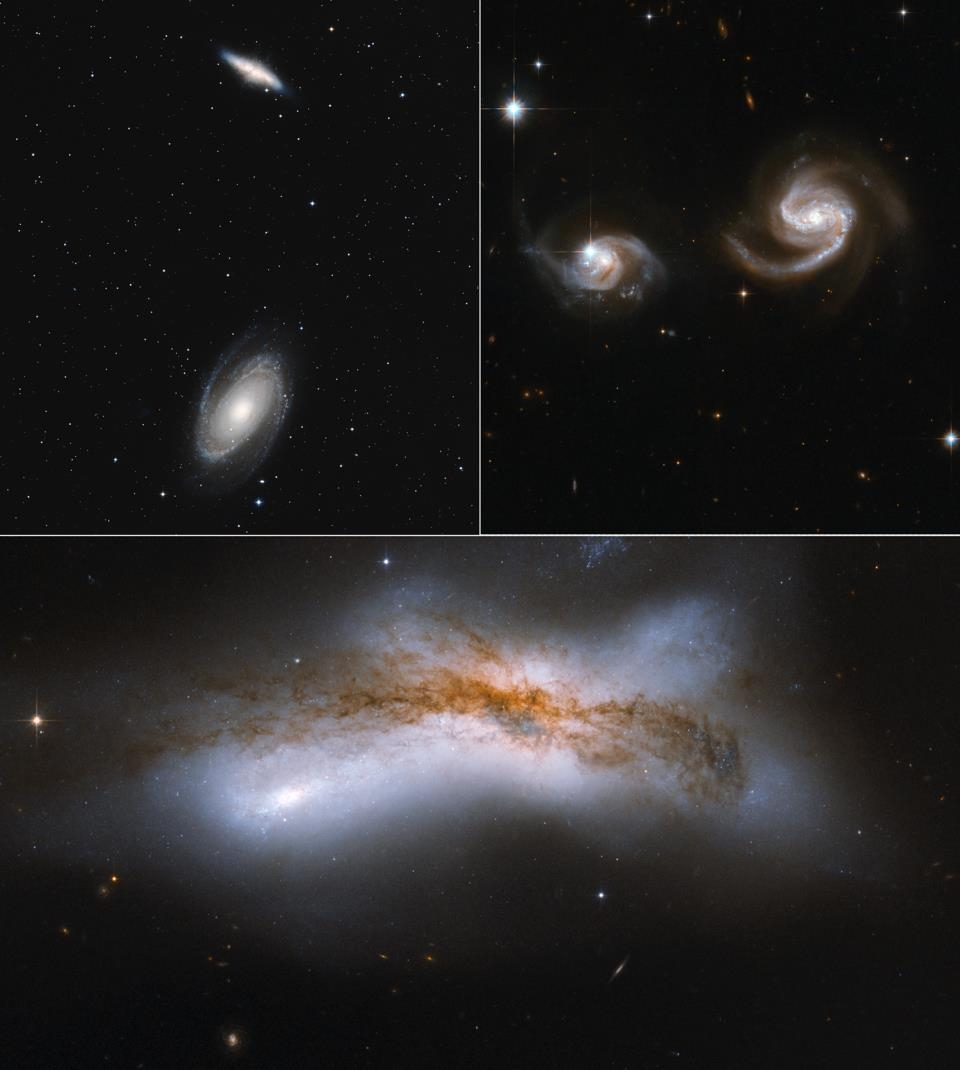

그렇다고 해서 두 은하의 충돌이 자동차 충돌같이 순식간에 일어나는 것은 아니다. 이 합병은 수 백 만년에 걸쳐 발생하는 매우 점진적인 과정이다. 갤러트는 “인간의 관점에서 천천히 발생하는데, 우주 시간으로 보면 그렇게 느린 것은 아니다”고 말했다.

연구팀은 우리 은하의 헤일로에 적어도 두 개의 구성 요소가 있다고 생각했다. 하나는 더 많은 푸른 별들을 포함하고, 다른 하나는 더 많은 붉은색을 포함하고 있다.

푸른 별들이 증거로 작용했다. 푸른 별을 측정했을 때, 가이아-엔켈라두스로 알려진 왜소 은하의 잔해물이라는 것을 알 수 있었다.

퍼즐의 마지막 조각은 수소나 헬륨이 아닌 '금속'의 양에 의해 맞춰졌다. 파란색 별들은 적색 별에 지해 금속의 양이 적다. 별은 우리 은하와 가이아 엔켈라두스 두 은하에서 형성됐지만, 초기에는 우리 은하가 가이아 엔켈라두스 보다 4배 더 컸다.

우리 은하가 다른 은하와 합쳐진 것은 이번이 처음은 아니다. 우리 은하는 여러 개의 다른 작은 은하를 합병했다.

앞으로 수십억 년이 지나면, 우리 은하는 가장 가까운 은하인 안드로메다 은하와 합쳐진다고 천문학자들은 예상하고 있다.

- 심재율 객원기자

- kosinova@hanmail.net

- 저작권자 2019-07-31 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터