소리를 컴퓨터 칩 안에 소리파장으로 저장하듯이, 과학자들이 사상 처음으로 빛을 바탕으로 한 정보를 저장하는데 성공했다. 이는 마치 번개를 천둥으로 바꿔 저장하는 것에 비교할 수 있다.

세계에서 처음으로 호주과학자들은 광자 정보를 마이크로 칩에 소리파장으로 저장하는데 성공했다고 호주 시드니 대학이 18일 보도자료를 통해 발표했다. 연구결과를 최근 네이처 커뮤니케이션에 게제됐다.

컴퓨터에서 발생하는 열 없어져

이에따라 전자의 도움을 받지 않고도 정확한 시간에 정보를 저장하고, 처리한 다음 꺼낼 수 있는 길이 열렸다. 전자를 이용하지 않음에 따라 현재 사용중인 컴퓨터의 단 점 중 하나인 열이 발생하는 것을 막을 수 있다.

이같은 하이브리드 칩은 클라우드 컴퓨팅이나 세게적인 통신센터 등 대용량 정보를 처리하는데 발생하는 엄청난 양의 열의 발생을 막아줄 수 있다.

이론적으로 광컴퓨터는 전자 대신, 광자의 형태로 데이터를 처리하지만, 말처럼 그렇게 쉽게 이뤄지지 않고 있다. 정보를 광자(光子)로 코딩하는 것은 매우 쉽기 때문에 사람들은 이미 정보를 보낼 때 광섬유를 이용해서 그렇게 한다.

그러나 컴퓨터칩에 광자 형태로 정보를 저장하고 처리하고 꺼내는 방법을 발견하는 것은 매우 어렵다. 왜냐하면 현재 존재하는 마이크로 칩에서 정보를 읽기에는 광자가 너무 빠르게 움직인다.

이것이 왜 인터넷 케이블을 통해서는 날아다니는 빛 기반의 정보가, 컴퓨터에서는 느려터진 전자로 전환되는 이유이다 . 이에 대한 대안으로 나온 것이, 빛의 속도를 낮춰서 소리로 전환시키는 것이다.

시드니 대학 연구팀은 “우리 칩에 음향형태로 저장된 정보는 빛의 속도 보다 수 만 분의 1 속도로 움직인다. 그것은 마치 천둥과 번개의 차이와 비슷하다”고 발표했다.

이것은 컴퓨터가 데이터를 빛의 속도로 전달하는 혜택을 누리면서도 전자저항에 의한 열이 발생하지 않고, 전자기파에 의한 간섭도 일어나지 않은 상태에서데이터의 속도를 낮춰서 컴퓨터 칩이 처리할 수 있게 한다.

연구팀의 모리츠 머클라인(Moritz Merklein)은 “빛을 기반으로 하는 컴퓨터가 상업적인 현실이 되려면, 칩에 있는 광 데이터 속도가 낮아져서 처리되고 저장되고 접근이 가능해야 한다”고 말했다.

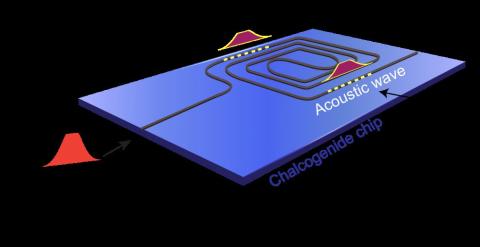

연구팀은 광마이크로칩에서 빛파장과 소리파장 사이를 정확하게 이동할 수 있는 메모리시스템을 개발했다. 광마이크로칩은 빛 기반의 컴퓨터에서 사용될 수 있다.

우선 광정보가 빛 진동의 형태로 칩에 들어가면, 칩 안에서 기록할 수 있는 진동과 상호작용을 일으켜 데이터를 저장하는 음향파장을 생산한다. 또 다른 빛의 진동은 읽는 기능을 가지고 있어서 이 음향데이터에 접근해서 다시 한 번 빛으로 바꿔준다.

방해받지 않는 빛이 2~3 나노 초 안에 칩을 통과하는 동안, 한번 소리 파장으로 저장된 정보는 10나노 초 동안 칩에 남아있는데 이는 그 정보를 처리하고 꺼낼 수 있는 충분한 시간이다.

여러 대역 정보 동시 처리도 가능

지금까지 나온 여러 시도와는 달리 이번 시스템은 광대역에서도 작동하는 것이 특징이다. 칩 내부에 ‘음향 버퍼’를 쌓은 것이 엄청나게 빠르게 정보를 통제하는 능력을 향상시킨다고 머클라인은 말했다.

프로젝트 감독을 맡은 버짓 스틸러(Birgit Stiller) 박사는 “우리 시스템은 좁은 대역에만 한정되지 않는다. 이전에 나온 시스템에 비해 우리 시스템은 다양한 길이의 파장을 동시에 저장하고 꺼낼 수 있으므로 컴퓨터의 효율을 엄청나게 증진시킨다”고 강조했다.

소리입자인 포논(phonon)을 집적회로에 넣어 통제하고 조작하는 기술은 최근 많은 관심을 끈다. 왜냐하며 포논은 무선신호와 광신호를 연결하는 특이한 성격을 가졌기 때문이다.

최근 광학과 기계학적인 방법을 이용한 포논 처리기술들이 나오기 시작했다. 그러나 지금까지 이런 기술들은 대역수에서 제한이 있었기 때문에 여러 대역의 주파수를 처리하는 데는 적합하지 않았다.

이번 연구는 이같은 결점을 보완한 것이어서 앞으로 어떻게 응용될 것인지 관심을 끌고 있다.

- 심재율 객원기자

- kosinova@hanmail.net

- 저작권자 2017-09-19 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터