해마다 대기 중에 약 5억 톤 정도가 방출되는 메탄은 이산화탄소, 오존 등과 더불어 지구온난화를 일으키는 온실가스의 주요 구성 성분으로 알려져 있다.

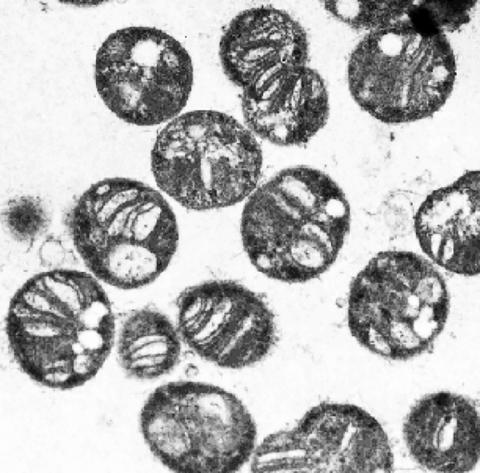

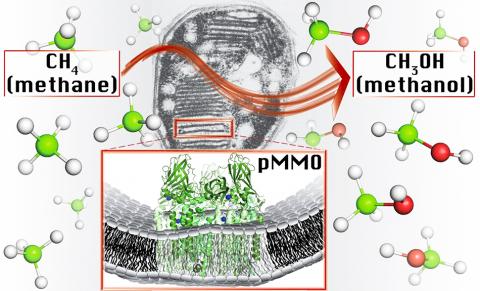

하지만 메탄가스는 천연가스의 주성분이기도 해 이를 미래의 연료로 활용하려는 노력도 활발하다. 한 예로 지구 환경에 존재하는 메탄가스를 사용 가능한 연료로 전환시킬 수 있는 메탄영양체(methanotrophic) 박테리아는 오랫동안 주요 연구 대상으로서 연구자들을 매료시켜 왔다.

이 박테리아가 어떻게 그런 복잡한 반응을 일으키는지는 그동안 미스터리였으나, 최근 미국 노스웨스턴대 연구진이 그 비밀을 풀어냈다.

이 대학 학제간 연구팀은 메탄-메탄올 변환을 담당하는 효소가 구리 이온 한 개가 포함된 부위에서 이 반응을 촉매한다는 사실을 발견한 것.

이에 따라 큰 노력을 들이지 않고도 강력한 온실가스인 메탄을 손쉽게 사용 가능한 메탄올로 전환시킬 수 있는 인공 촉매를 만들 수 있는 길이 열리게 됐다.

이 연구 결과는 과학 저널 ‘사이언스’(Science) 10일 자에 발표됐다.

일거양득, 온실가스 줄이고 연료 확보

논문 공동 시니어 저자인 노스웨스턴대 문리대 에이미 로젠쯔바이그(Amy C. Rosenzweig) 생명과학 석좌교수는 “촉매작용을 하는 금속이온의 정체와 구조는 수십 년 동안 베일에 가려져 왔다”고 말하고, “이번 연구로 박테리아가 메탄을 메탄올로 어떻게 전환시키는지를 이해하는 중요한 발판을 마련했다”고 밝혔다.

같은 논문 시니어 저자인 브라이언 호프만(Brian M. Hoffman) 화학과 석좌교수는 “관련된 구리 센터의 유형을 확인함으로써 자연이 수행하는 가장 어려운 반응 가운데 하나를 확인할 수 있는 토대를 마련했다”고 평가했다.

메탄영양체 박테리아는 메탄을 산화해 메탄올로 변환시킴으로써 일거양득의 소득을 올릴 수 있다. 즉, 환경에 해로운 온실가스를 제거할 뿐만 아니라 자동차나 전력 등에 활용할 수 있는, 사용이 쉽고 지속가능한 연료를 생성할 수 있다는 점이다.

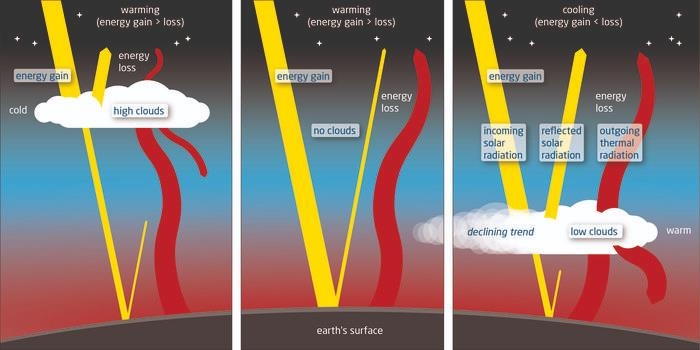

메탄은 같은 농도의 이산화탄소에 비해 온실가스 효과가 20배 이상 높은 것으로 알려져 있다. 자연에서는 유기물이 부패해 미생물에 의해 분해되면서 생성되며, 습지나 쓰레기 더미, 소와 양 같은 가축의 소화과정, 화석연료를 태우는 과정에서 발생한다.

“고압과 고온 가하지 않고 박테리아로 해결 가능”

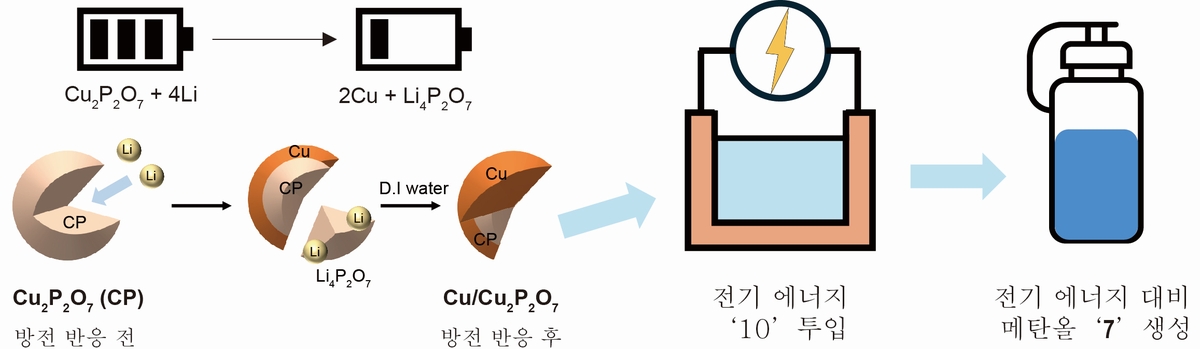

현재의 산업 공정에서 메탄을 메탄올로 변화시키는 촉매작용을 일으키려면 엄청난 압력과 함께 섭씨 1300도 이상에 달하는 극고온이 필요하다. 이에 비해 메탄영양체 박테리아는 상온에서 그런 부가비용을 들이지 않고 반응을 수행하는 이점이 있다.

논문 제1저자로 로젠쯔바이그 교수와 호프만 교수로부터 지도를 받는 매튜 로스(Matthew O. Ross) 연구원은 “구리 사이트가 인공재료에서 메탄-메탄올 변환 촉매작용을 하는 것으로 알려져 있으나, 잔잔한 조건 하의 단일구리(monocopper) 사이트에서 메탄-메탄올 변환 촉매 작용은 전례가 없는 일”이라고 설명했다.

그는 “그런 온순한 조건에서 어떻게 이런 변환이 수행될 수 있는지를 완전히 이해할 수 있다면 인공 촉매를 최적화할 수 있게 될 것”이라고 밝혔다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2019-05-14 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터