3D가 창조하는 공간 예술이 현실을 넘어 상상의 세계로 우리를 안내하고 있다. 피터팬에 나오는 요정 팅커벨이 손가락 주위를 맴돌게 만들거나, 견우와 직녀를 만나게 해준 오작교처럼 단 시간에 다리를 놓아 우리의 눈을 의심하게 만드는 것이다.

얼마 전 까지만 하더라도 3D 프린팅 기술은 플라스틱이나 고분자 재료를 사출하여 프로그램에 따라 입체적 모양을 쌓아가는 방식이 대부분이었다. 하지만 최근 들어 소재 및 적용대상이 다양해지면서 동화 속에서만 존재하는 줄 알았던 상상의 세계를 현실로 만들고 있다.

플라즈마 기술로 공중에서 영상을 출력

미국전기전자공학회(IEEE)는 지난 6월 30일자 보도자료를 통해 일본의 과학자들이 영상을 공중에서 출력하는 ‘3D 공중 플라즈마 디스플레이(3D midair plasma display)’ 시스템을 선보였다고 보도했다. (전문 링크)

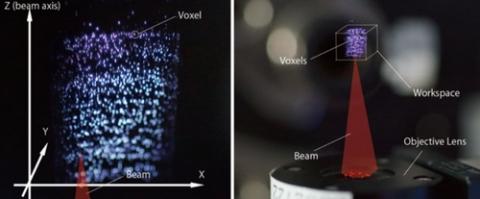

3D 공중 플라즈마 디스플레이 시스템이란 레이저를 이용하여 공기 분자를 플라즈마 상태로 만들어 입자가 빛을 내놓도록 유도하는 일종의 영상 출력 장치다. SF영화를 통해 공중에 영상을 투사하는 홀로그램(hologram)을 종종 접하기 때문에 이런 시스템이 낯설지는 않지만, 현실적으로 공중에 영상을 투사하는 것이 결코 쉬운 일은 아니다. 영상도 영상이지만 온도 제어 문제가 민감하기 때문이다. 입자가 빛을 내며 발광하면 온도가 급상승하면서 화상을 입을 정도로 뜨거워지게 된다. 따라서 이들 빛을 손가락으로 터치하거나 제어하는 작업은 상당히 어렵다는 것이 전문가들의 의견이다.

이 같은 문제를 해결한 곳이 바로 일본 쓰쿠바대 소속의 연구원들이다. 이들의 설명에 따르면 과거에도 공중 플라즈마 디스플레이가 존재하기는 했지만, 자신들이 개발한 시스템은 ‘펨토세컨드 레이저(Femto-second Laser)’ 기술을 활용하여 더 정밀하면서도 안전한 것으로 나타났다.

펨토세컨드 레이저는 원래 안과에서 라식 수술에서 각막 절편을 만들 때 사용한다. 레이저를 그냥 피부에 쪼이면 손상을 입게 되지만, 쓰쿠바대 연구진은 ‘나노초’나 ‘펨토초’처럼 수억분의 1 정도 되는 시간만을 쏘는 레이저를 개발해 피부가 접촉을 해도 피해를 주지 않는 기술을 개발했다.

쓰쿠바대 관계자는 “짧은 시간 동안 광선을 조사하는 펨토세컨드 레이저로 인해 안전은 물론 해상도도 더 높일 수 있었다”라고 밝히며 “이를 통해 공중에 뜬 작은 불빛을 만지거나, 원하는 형태로 만드는 등의 상호 작용이 가능해졌다”라고 덧붙였다.

실제로 펨토세컨드 레이저는 초당 20만개의 복셀(voxels), 즉 입체 화소를 만들 수 있으므로 공중에서의 해상도도 매우 높은 것으로 드러났다. 피터팬에 나오는 작은 요정 팅커벨이 실제로 등장한 것처럼, 손가락 위의 공중에 올려놓을 수 있는 수준까지 개발된 것이다.

연구진은 공중 플라즈마 디스플레이 시스템이 앞으로 다양한 분야에서 활용이 가능할 것으로 기대하고 있다. 예를 들면 공중에 3D 영상을 만드는 공중 프로젝터 같은 디바이스의 개발도 예상되고 있다.

이 외에도 지진 같은 재해가 많은 일본이기 때문에, 일본의 재난 전문가들은 이 시스템을 재난 구조용으로 이용할 생각을 가지고 있다. 예를 들어 조난을 당했을 때 자신의 위치를 공중에 표시하거나 혹은 대피소나 구조대의 위치를 공중에 표시하는 방식 등이다.

금속 출력으로 고강도 강철 구조물 설치

일본에서 입체 영상 출력 기술로 팅커벨같은 동화 속 주인공을 현실로 불러냈다면, 네덜란드에서는 금속 출력 기술을 통해 전래 동화인 ‘견우와 직녀’의 오작교처럼 단 시간에 튼튼한 구조물을 만드는 작업을 선보여 감탄을 자아내고 있다.

네덜란드의 3D 전문 스타트업인 MX3D는 금속 3D 프린터를 이용하여 고강도의 강철 구조물을 설치하는 기업으로 유명세를 타고 있다. 이들이 개발한 금속 3D 프린터는 섭씨 1500도로 가열된 금속을 조금씩 분사하여, 마치 대나무가 자라듯이 철사나 철봉을 자라나게 하는 방식을 취하고 있다.

물론 다리 구조물을 만든다고 해서 한 번에 사람이나 자동차가 다닐 수 있는 다리가 되는 것은 아니다. 다리 위에 아스팔트를 깐다든지, 난간을 만드는 등의 작업이 추가로 진행되어야 하므로 정확하게는 다리 골격을 출력한다고 해야 맞는 말일 것이다.

이런 이유로 실용성이라는 관점에서만 본다면, MX3D의 금속 3D 프린터는 아직 개선해야 할 여지가 많다. 다만 사람의 도움 없이 프린터 스스로 강을 가로 질러 구조물을 만들어가는 모습은, 보고 있기만 해도 경이롭다는 것이 전문가들의 의견이다.

MX3D의 관계자는 “모든 다리를 3D 프린터로 출력하는 것은 오히려 낭비가 될 가능성이 높다”라고 지적하며 “규격화되지 않은 장소나 시급히 설치가 필요한 장소 등에 우리가 개발한 3D 프린터가 유용하게 사용될 것으로 보인다”라고 평가했다.

건설업계의 관계자도 “금속 3D 프린터가 건축 분야에서 얼마나 잘 활용될 수 있을지는 기존 공법들과 어떻게 융합하는지에 달렸다”라고 강조하며 “특히 시멘트 및 합성수지를 소재로 하는 3D 프린터와의 협업은 필수적이 될 것”이라고 전망했다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2015-07-15 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터