태양계는 항성(恒星)인 태양 주위를 도는 행성(行星)들로 구성되어 있다. 지구를 포함하여 총 8개의 행성이 태양을 중심으로 돌고 있는 것이다. 그렇다면 태양계 밖에도 과연 항성과 행성들이 존재할까?

이런 궁금증을 해소하기 위해서는 태양계 밖으로 나가 어떤 항성과 행성들이 있는지를 확인하는 것이 가장 좋겠지만 현재의 과학기술로는 요원한 일이다.

하지만 다행스럽게도 인류는 천체 망원경이라는 도구를 통해 태양계 밖의 외계 항성과 행성들을 관측할 수 있는 방법을 개발했다. 그리고 이를 통해 외계 항성과 행성들의 환경이 어떤지를 파악할 방법도 알아내기 시작했다.

지난 17일 온라인 상에서 개최된 ‘스페이스 오페라(Space Opera)’ 세 번째 강연은 이런 외계 항성 및 행성들의 정체와 이를 관측하는 방법에 대해 알아보는 내용으로 꾸며졌다.

과학 대중화를 목표로 설립된 카오스재단이 주최한 이번 행사는 태양계를 시작으로 행성과 은하 등 우주와 관련된 모든 것을 전문가들의 다양한 시각에서 바라보자는 취지로 마련됐다.

다양한 원리와 방식의 외계행성 탐사 방법

‘외계행성, 태양계 너머의 세상’이라는 주제로 세 번째 강연 발제를 맡은 권우진 서울대 지구과학교육과 교수는 외계행성에 대해 “태양계 밖의 외계에 있는 항성을 공전하는 행성을 가리킨다”라고 소개했다.

외계에 있는 태양과 비슷한 항성의 주위를 도는 외계행성으로서 최초로 확인된 것은 1995년에 발표된 ‘페가수스자리 51번 항성(51 Pegasi)’ 주위를 도는 행성이다. 이후 외계행성 탐색 관측연구가 국제적으로 활발히 진행되면서 수천 개의 외계행성이 발견되었다.

지금까지 알려진 외계행성 탐사 방법으로는 △시선속도 측정법(Radial Velocity) △성면횡단 관측법(Transit) △미세 중력렌즈(Microlensing) △직접 촬영법(Direct Imaging) 등 총 4개가 있다.

‘시선속도 측정법’이란 항성이 행성과 반대 방향으로 움직일 때 관측되는 속도를 말하는 것으로서, 이를 분광장비로 측정하여 중력 작용을 하는 행성이 주변에 존재하는지를 확인하는 방식이다.

반면에 ‘성면횡단 관측법’은 행성이 항성 앞을 지날 때(transit) 항성에서 나오는 강한 빛이 줄어드는 것을 통해 외계행성을 찾아내는 방식이다.

또한 세 번째 방법인 미세 중력렌즈는 두 항성이 일직선 위에 있을 때, 앞 항성의 중력장에 의해 뒤 항성의 빛이 휘어 전달되는 효과를 이용하여 행성의 존재 여부를 파악하는 방법으로 사용되고 있다.

새로운 전파 망원경으로 원시 행성 탄생 과정 추적

권 교수의 설명에 따르면 현재까지 확인된 외계행성의 숫자는 2021년 1월 8일을 기준으로 4,324개인 것으로 나타났다. 그리고 외계행성이 공전하는 외계 항성의 숫자도 3,209개인 것으로 드러났다.

‘외계행성 사냥꾼’이라는 별명을 갖고 있던 ‘케플러 망원경(Kepler Telescope)’이 활약하기 전만 해도 천문학자들은 태양계 밖에 외계행성이 이렇게나 많이 발견될 줄은 몰랐다는 것이 천문학계의 설명이다.

그런데 케플러 망원경이 하나둘씩 외계행성을 찾아내면서 이제 천문학자들은 거의 모든 별이 외계행성을 거느리고 있고, 그것을 찾는 일이 아주 까다롭지는 않다는 점을 발견했다.

문제는 지금까지 케플러 망원경이 발견한 외계행성들의 대부분이 주로 수백 광년이나 수천 광년 거리를 두고 떨어져 있다는 점이다. 그래서 보다 가까운 거리에 있는 외계행성을 찾기 시작했고, 그 결과 케플러 망원경의 후계자인 테스(TESS) 망원경이 등장하면서 수 광년 떨어진 외계행성까지 찾아내는 성과를 거뒀다.

케플러 망원경이 멀리 있는 외계행성은 찾아내고 가까운 외계행성을 발견하지 못했던 이유는 테스 망원경과 관측방법이 다르기 때문이다. 케플러 망원경은 좁고 긴 관측 방식인 반면에 테스 망원경은 넓고 짧은 관측 방식이다.

다시 말해 케플러 망원경은 특정한 한 방향으로 멀리까지 보는 관측 방식이지만, 테스 망원경은 멀리 보지는 못하는 대신에 부채살처럼 퍼진 상태로 관측한다는 점이다. 놀라운 점은 테스 망원경이 가동한지 얼마 되지 않았는데도 벌써 2,000개에 달하는 외계행성 들을 발견했다는 점이다.

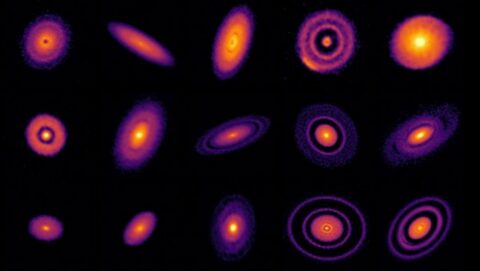

권 교수는 외계 행성계 생성의 기원에 대해서도 언급했다. 초기 외계 행성계의 기원을 ‘원시 행성계 원반(protoplanetary disk)’이라고 하는데, 이는 새로 탄생한 항성 주위를 둘러싸고 있는 가스와 먼지로 이루어진 회전 형태가 원반같이 생겼다해서 ‘원시 행성계 원반’이라고 불린다.

권 교수는 “태양계 밖에서 행성이 어떻게 생성되고 있는지 그 과정을 관측하기 위해 세계 최대의 전파망원경인 ‘알마(ALMA)’를 활용하고 있다”고 전하면서 “이론적으로 추정하기만 했던 행성의 기원을 알마 망원경을 통해서 확인할 수 있다”라고 말했다.

실제로 알마 망원경을 통해 천문학계는 아기 별들 주변에 가스와 먼지로 구성된 원반이 형성되는 과정을 관측하는데 성공했다. 또한 그 안에서 행성들이 어떻게 생성되고 있는지도 확인할 수 있었다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2021-03-18 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터