지네를 닮은 로봇이 등장했다. 다리가 최소 30개에서 많으면 340개까지 되는 절지동물, 그 지네가 맞다. 생김새 때문에 좋아하지 않는 사람이 더 많지만, 로봇공학자들은 지네에게서 매우 흥미로운 역학을 발견하기도 한다. 빠르게 몸의 마디마디를 따로 움직이면서 어떤 지형에서도 멈추지 않고 이동하는 지네의 형태가 로봇 설계에 새로운 영감을 준 모양이다.

조지아 공과대학 물리학과 연구팀은 지네의 움직임에 착안한 ‘지네로봇’에 대한 연구 논문을 사이언스지에 발표했다.

지네 움직임의 매커니즘은 사람과 다르다

골드만(Daniel Goldman) 조지아공대 물리학과 교수는 “빠르게 움직이는 지네를 보면 기본적으로 사람의 세계와는 다른 세계에 서식하는 생명체로 여겨진다.”고 말했다. 움직임의 원리가 사람과 다르기 때문이라는 것. 골드만 교수는 사람과 지네의 이동 원리를 비교해보면 지네의 움직임에 관심을 갖게 될 것이라고 덧붙였다.

사람은 대체로 관성과 작용-반작용 매커니즘에 의존해 이동한다. 발을 땅에 대고 다리와 팔을 움직이면서 이동하는 힘을 얻는 원리다. 하지만 지네는 몸의 일부(절지)와 다리 흔드는 것을 멈추면 움직임도 즉시 멈춘다.

2008년 EBS 다큐프라임에서 방영된 다큐멘터리 “지네”는 혐오의 동물로 여겨졌던 지네를 심도 있게 다뤄 화재를 모았다. 방송 내용에 따르면 지네는 움직일 때 한꺼번에 다리의 힘을 쓰지 않는다. 바닥에 딛는 지점 하나를 정해 차례대로 지점을 통과하는데, 그 모양은 마치 노를 젓는 것과 유사하다. 배를 젓는 노처럼 앞으로 쭉 뻗었다가 뒤쪽으로 당기며, 왼쪽과 오른쪽 다리를 번갈아 앞으로 움직이는 동작이다.

이런 지네의 움직임에 주목한 것은 역시 로봇공학. 바퀴를 극복하는 이동수단, 극한의 지형을 횡단하는 수단으로 지네의 다리에 주목한 것이다.

실제로 로봇공학 연구자들은 로봇의 쓰임에 맞는 형태를 고민한다. 로봇의 기본 동작이 바닥 표면과 마찰하면서 움직이기 때문에 로봇의 주 활동 표면과 활동 목적이 생김새 결정에 중요하다. 많은 사람이 로봇의 이미지로 떠올리는 휴머노이드 로봇처럼 사람의 인체와 닮은 이족보행이 필요는 없다는 뜻이다.

지네로봇 실험, 로봇공학·통신이론·수학에까지 영향…

조지아대학교 물리, 수학, 공과기술 연구진으로 구성된 합동연구팀은 다학제 연구로 지네로봇 연구를 진행했다.

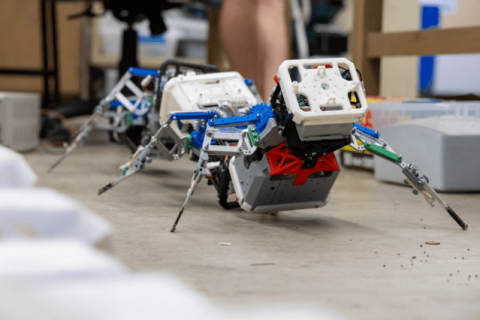

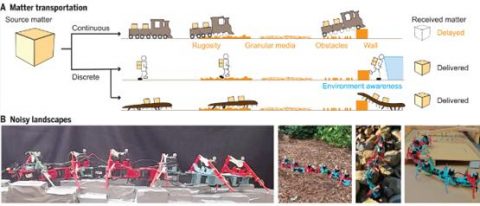

먼저 연구팀의 실험은 지네로봇(다중다리 모델)의 다리 수(탈부착 여부)와 로봇 감지·제어 센서 작동의 상관관계를 밝히는 것으로 진행됐다. 이를 위해 연구팀은 로봇의 다리를 6개부터 16개까지 순차로 늘렸고, 그 결과 다리 수가 증가하면 센서 없이 고르지 않은 표면에도 민첩하게 이동하는 것을 발견했다. 이 테스트의 성공은 ‘공간 중복성’ 이론을 새롭게 제시했으며, 이 형태를 토대로 정교하게 만들어진 로봇은 농업, 우주탐사, 재해 현장 수색 및 구조에 활용될 가능성을 열었다.

해당 실험에서 지네로봇 다리 수는 테스트 변수이면서 통신이론으로 확장됐다.

셰넌(Claude Shannon) 조지아대학교 수학과 교수는 지네로봇이 성공한 이유를 신호 전송 방법에서 찾았다. 셰넌 교수는 “통신이론에 따르면 메시지가 잡음이 있는 A지점에서 B지점으로 전달되도록 하는 방법은 디지털 개별신호를 적절한 코드로 반복하는 것”이라고 말했다.

연구팀은 이 이론을 기초로 ‘적절한 코드 반복’을 ‘지네로봇 다리 수’로 대체해 테스트 변수로 활용했다. 즉, 로봇 다리가 4개, 6개, 16개까지 쌍으로 추가하면 노이즈 환경에서 움직임에 대한 신호를 신속하게 받을 수 있다는 결론이다. 때문에 실시간 환경 제어에 값비사고 깨지기 쉬운 센서가 다수 필요한 이족보행 로봇보다 장점이 많다고 설명한다.

연구팀은 실제 환경에 투입할 수 있도록 비용 효율적인 최적의 다리 수를 발견하기 위해 이 프레임워크와 로봇을 더 정교하게 발전시킬 예정이다.

- 김현정 리포터

- vegastar0707@gmail.com

- 저작권자 2023-05-26 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터