아름다운 용골자리 성운

2022년 7월 제임스 웹의 5가지 사진과 스펙트럼이 처음으로 공개된 후 사람들의 컴퓨터 바탕화면이 바뀌기 시작했다.

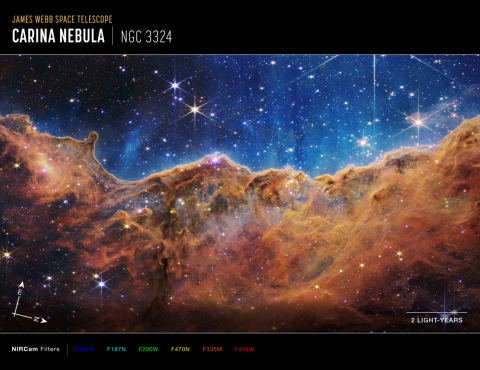

특히 네 번째로 공개된 용골자리 성운(Carina Nebula, 혹은 용골자리 에타 성운 η Carinae Nebula, NGC 명칭: NGC 3372) 내 “우주 절벽”은 대중이 가장 좋아하는 아름다운 우주 사진에도 뽑힐 정도로 멋진 모습을 보여주고 있는 천체이다. 따라서 제임스 웹 우주망원경의 눈으로 본 우주 절벽 역시 사람들에게 큰 호기심을 사고 있다. (관련 기사 바로 가기 - “용골자리 성운의 “우주 절벽”이 상세히 드러나다”)

천문학적으로도 큰 의미를 포함하고 있는 용골자리 성운

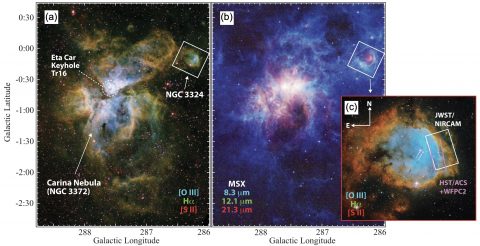

용골자리 성운은 지구로부터 약 7,600광년(1광년은 9조 4,600억km) 거리에 있는 아주 복잡한 대규모 성운이다. 따라서 성운 자체로도 천문학적으로 매우 큰 의미가 있다. 이 중 NGC 3324 산개 성단(open cluster: 같은 분자구름에서 태어나 나이가 비슷한 수천 개의 항성이 모인 집단)은 젊은 별이 탄생하고 있는 곳으로 1826년 처음 관측되었다. 산개 성단 NGC 3324의 오른쪽 가장자리에는 젊고 뜨거운 별에서 나오는 항성풍과 강렬한 항성 복사 자외선에 의해 성운의 벽이 천천히 침식되며 만들어지고 있는 ‘우주 절벽’이 있다.

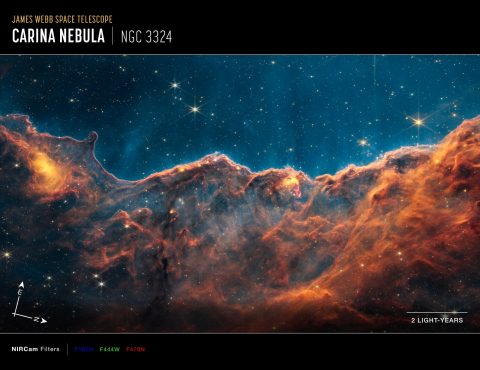

새로 공개된 용골자리 산개성단 우주 절벽 사진 - 수십 개의 제트와 어린별들에 집중

처음 공개된 사진에서 우주 절벽 내 산봉우리가 솟아오르는 것처럼 보이는 “증기 기둥” 부분은 뜨겁게 이온화된 가스와 강한 자외선으로 인해 성운에서 흘러나오는 뜨거운 먼지들을 보여주고 있다. 특히, 먼지로 뒤덮인 초기별에서는 금색으로 보이는 초기별 제트와 유출물이 성간 물질로 분출되고 있음이 발견되었다.

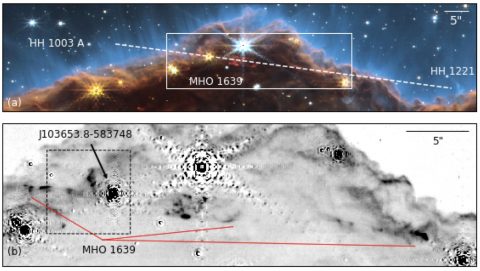

이에 따라 메간 레이터 교수(Prof. Megan Reiter)가 이끄는 국제 천문학 연구팀은 근적외선 카메라(NIRCam)로 촬영한 우주 절벽의 사진에서 발견된 수십 개의 제트와 어린별들에 집중하기 시작했다.

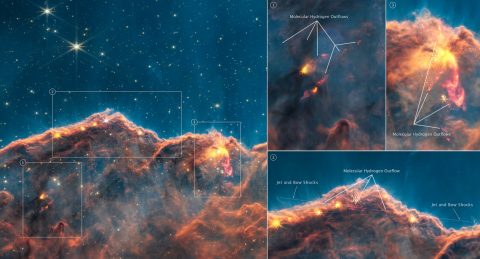

새로 공개된 사진은 2022년 7월에 공개되었던 첫 번째 이미지에서 별 형성에 필수적인 수소 분자의 위치를 강조하기 위하여 여러 파장의 빛을 분리하여 재구성한 사진이다. NGC 3324 산개성단에서 별 형성에 대한 많은 비밀은 가시광선 파장에 숨겨져 있지만, 적외선에 민감한 제임스 웹 우주망원경으로 제트의 분출(outflow)을 감지할 수 있기 때문에 오랫동안 천문학자들이 궁금해하던 비밀을 풀게 될 힌트를 얻을 수 있다.

지난번 공개 사진과 같이 북쪽과 동쪽 나침반 화살표는 아래에서 볼 때 이미지의 방향을 보여주고 있으며, 위에서 볼 때의 방향은 화살표가 반전되어야 한다. 스케일 바는 빛이 1년 동안 이동하는 거리인 광년으로 표시되는데, 빛이 스케일 바의 길이만큼 이동하는 데 약 2년이 걸린다.

지난번 근적외선 카메라로 촬영한 사진에서는 6개의 필터가 사용되었지만, 위 사진에서는 F470N(4.7 마이크로미터, 빨간색으로 표시), F444W(4.44 마이크로미터, 녹색으로 표시), 그리고 F187N(1.87 마이크로미터, 파란색으로 표시) 등 3개의 필터만 사용되었다. 위 사진은 활성 수소 분자의 유출이 있는 우주 절벽의 영역을 확대해서 보여주고 있다. 참고로 위와 관계없는 배경별 등은 이미 사진에서 제거되었다

연구를 이끈 레이터 교수는 본 연구를 통해서 총 31개의 새로운 분출을 발견했다. 또한, 어린별이 가스나 먼지구름과 빠른 속도로 충돌할 때 방출되는 작은 성운 모양의 천체인 허빅-아로천체(Herbig-Haro object)를 7개(총 13개)나 새롭게 발견했다고 보고했다.

레이터 교수는 위 연구를 통해서 원자 및 분자 구성 요소에 대한 종합적인 정보를 얻을 수 있으며, 이는 오직 전례없는 감도와 매우 세밀한 각도분해능을 가지고 있는 제임스 웹을 통해서만 가능한 천문학적 지식이라고 덧붙였다.

* 관련 논문 보러 가기 - “우주 절벽에 대한 심층 연구: JWST에 의해서 촬영된 NGC 3324 산개성단 내 분출(Deep diving off the ‘Cosmic Cliffs’: previously hidden outflows in NGC 3324 revealed by JWST)”

- 김민재 리포터

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2023-01-16 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터