공해 없고 무한한 태양에너지를 실생활에서 자유자재로 활용하는 것은 인류가 오래 전부터 지녀온 꿈이다.

오늘날 여러 부문에서 태양에너지를 활용하고 있다. 그러나 관리가 번거롭고 효율이 높지 않은 점이 걸림돌로 작용하고 있다.

최근 영국 케임브리지대 연구팀이 식물의 광합성 기구를 변경시켜 물을 수소와 산소로 성공적으로 분리해 냄으로써 새로운 태양에너지 활용법 개발에 한발 다가서게 됐다.

광합성은 햇빛을 에너지로 전환하는 일종의 가공 공장 역할을 한다. 산소는 식물이 흡수한 물이 광합성에 의해 ‘쪼개질 때’ 생성되는 부산물이다. 이렇게 생성되는 산소는 지구상 거의 모든 산소의 원천이기 때문에 광합성은 가장 중요한 반응 가운데 하나다.

물이 분해될 때 산소와 함께 생성되는 수소는 무제한의 녹색 에너지원으로 활용될 수 있다.

“재생에너지 시스템에 혁명 일으킬 것”

연구를 주도한 케임브리지대 세인트 존스컬리지 과학자들은 반(semi)-인공 광합성을 사용해 햇빛으로부터 에너지를 생산하고 저장할 수 있는 새로운 방법을 탐구했다. 생물학적 구성요소와 인공 기술을 혼합한 방법으로 햇빛을 활용해 물을 수소와 산소로 분리시킨 것.

연구팀은 이 연구가 현재 재생에너지 생산 시스템에 혁명을 불러일으킬 것으로 보고 있다.

과학저널 ‘네이처 에너지’(Nature Energy) 3일자에 발표한 논문에서 케임브리지대 라이스너 연구실(Reisner Laboratory) 과학자들은 외부 도움 없이 태양광만으로 물을 분해할 수 있는 플랫폼을 개발한 과정에 대해 기술했다.

이들의 방법은 또한 자연 광합성보다 더 많은 햇빛을 흡수할 수 있는 장점이 있다.

논문 제1저자로 세인트 존스컬리지 박사과정생인 카타르지나 소코(Katarzyna Sokół) 연구원은 “자연 광합성은 단지 생존을 위해 진화해 왔기 때문에 효율적이지 않다”며 “에너지를 변환하고 저장할 수 있는 전체 양의 1~2%에 그치는 최소량의 필요 에너지만을 만든다”고 설명했다.

휴면상태인 말류의 광합성 과정을 재활성화

인공 광합성은 이미 수십 년 전부터 연구돼 왔으나 아직까지도 재생에너지를 창출하는데 성공적이지 못하다. 그 이유는 값도 비싸고 독성이 있는 촉매를 사용해야 하기 때문이다. 이로 인해 연구를 확장해 산업화 수준으로 끌어올리지 못하고 있는 실정이다.

이번 케임브리지대 연구는 새롭게 떠오르고 있는 반-인공 광합성의 한 분야다. 이 반-인공 광합성은 효소를 사용해 원하는 반응을 이끌어냄으로써 완전 인공 광합성의 한계 극복을 목표로 하고 있다.

소코 연구원팀은 에너지 생산과 저장량을 증대시켰을 뿐만 아니라, 수천 년 동안 휴면상태에 있던 말류의 광합성 과정을 재활성화시키는데 성공했다.

소코 연구원은 “말류에 있는 수소화효소는 양성자를 수소로 환원시킬 수 있다. 진화에서 이 과정은 생존을 위해 필요하지 않았기 때문에 비활성화되었다”며 “우리는 성공적으로 비활성화를 우회해 원하는 반응, 즉 물을 수소와 산소로 분해하는 반응을 달성할 수 있었다”고 설명했다.

“태양에너지 변환기술에 새 이정표 세워”

소코 연구원은 이 발견을 활용해 태양에너지를 변환할 수 있는 새롭고 혁신적인 모델 시스템을 개발할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

그는 “우리가 원하는 과정을 선택해 자연에서는 접근하기 어려운 반응을 얻을 수 있다는 것은 놀라운 일”이라며 “이것은 태양에너지 개발을 위한 훌륭한 플랫폼이 될 것”이라고 말했다.

아울러 이 접근법은 다른 반응들과 결합해 이 반응들에서 어떤 일이 일어나는지를 파악한 뒤에는 더욱 견고한 태양에너지 기술로 종합할 수 있을 것으로 보인다.

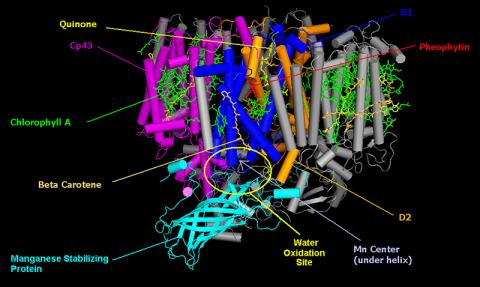

이 모델은 처음으로 수소화효소와 광시스템II(산소 발생 광합성에서 최초의 단백질 복합체)를 사용해 순수하게 태양력만으로 구동되는 반-인공 광합성을 창출해 내는데 성공했다.

논문 공저자이자 라이스너 연구소 책임자인 어윈 라이스너(Erwin Reisner) 박사는 이번 연구를 새로운 ‘이정표(milestone)’라고 묘사했다.

그는 이번 연구로 “수많은 난관을 극복하고 미래의 태양에너지 변환시스템을 개발할 수 있는 도구상자를 열었다”고 평가했다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2018-09-04 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터