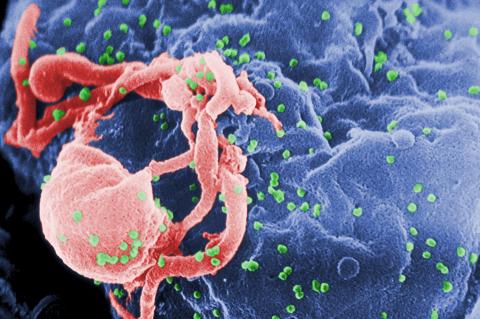

에이즈 바이러스(HIV)가 약을 먹고 있는 환자의 피에서는 검출이 안 되어도 여전히 살아남아 림프조직에서 복제를 계속하고 있다는 사실이 국제 연구팀에 의해 밝혀졌다. 이 발견은 강력한 항레트로바이러스 치료에도 불구하고 에이즈 바이러스가 어떻게 인체 내에 계속 살아남을 수 있는가에 대한 새롭고도 중요한 시사점을 제공한다.

논문의 교신저자인 미국 노스웨스턴 의대 감염병학부 주임교수인 스티븐 볼린스키(Steven Wolinsky) 교수는 “에이즈에 대한 새로운 치료법을 찾았다”며, “문제는 환자 몸 속에서 바이러스가 복제를 계속하고 있는 부위에 어떻게 효과적으로 약을 집중 투여하느냐는 것”이라고 단언했다. 이 논문은 과학저널 ‘네이처’(Nature) 27일자에 게재됐다.

약을 먹는 동안에도 ‘바이러스 은둔처’에서는 여전히 복제 계속돼

강력한 항레트로바이러스 복합제제를 투여하면 바이러스가 신속하게 억제돼 대부분의 환자 핏속에서는 거의 검출되지 않는다. 그러나 HIV(human immunodeficiency virus)는 인체 림프 조직 안의 ‘바이러스 은둔처’(viral reservoir )에 계속 존재하면서 환자가 약을 투여하지 않으면 즉시 핏속으로 되돌아간다. 이는 오랫 동안 잠복해서 살아온 바이러스에 감염된 세포와, 낮은 수준으로 지속돼 온 HIV 복제가 그와 같은 바이러스 은둔처를 유지해 왔다는 사실을 말해주는 것이다.

지금까지 대부분의 과학자들은 여러 가지 이유로 이 은둔처가 새롭게 감염된 세포보다 휴면상태로 장기 생존해 온 감염된 세포만을 포함하고 있는 것으로 믿어왔다. 그 이유는 첫 번째로, HIV가 성장 사이클을 완료했을 때 불가피하게 일어나는 유전적 돌연변이를 가진 바이러스를 아무도 본 적이 없다는 점이다. 두 번째는 투약을 하는 상황에서도 HIV가 성장이 가능할 경우에 예상되는 약제 내성 돌연변이가 대부분의 환자에서 나타나지 않는다는 점이다.

연구팀은 미네소타 대학으로부터 HIV에 감염된 환자 세 명의 피와 림프절에서 얻은 일련의 세포 샘플을 건네받아 바이러스의 염기서열을 조사했다. 이 환자들의 피에서는 바이러스가 검출되지 않았다. 분석 결과 감염된 세포가 있는 림프조직에서 낮은 수준의 복제가 일어나 바이러스 은둔처에 실제 바이러스가 지속적으로 보충되고 있었고, 이 보호된 울타리를 넘어 핏속으로까지 옮겨가고 있는 것으로 확인됐다.

림프 조직의 투약 영역에 있는 감염된 세포들이 여전히 새로운 바이러스들을 생성하고, 세포를 새로 감염시켜 바이러스 은둔처를 채우기 때문에 잠복해 있는 감염된 세포를 제거하고 바이러스를 박멸하는 것은 가능하지가 않았다.

‘바이러스 은둔처’까지 제대로 약물 전달하는 일이 과제

연구팀은 바이러스가 자라 투약 영역 안에까지 옮겨가고 몸 전체로 퍼지자 수학적 모델을 동원해 바이러스의 양과 감염된 세포의 숫자를 추적했다. 이 모델은 HIV가 어떻게 항레트로바이러스제제의 집중 투여가 비록 혈액에 대해서보다는 적지만 명색이 투약 지대인 림프조직에서 생존할 수 있는가 그리고 왜 고도의 약제 내성을 갖는 돌연변이 바이러스가 나타나지 않는가를 설명해 준다.

이번 발견은 HIV가 강력한 항레트로바이러스 치료에도 불구하고 어떻게 인체 안에서 생존하고 있는가에 대한 새로운 관점을 제공하는 한편, 투약의 집중도가 낮은 곳에서 바이러스가 성장할 수 있을 때 바이러스 자신이 굳이 약제 내성을 발전시킬 필요가 없는 이유를 알게 해준다.

이번 연구에서 가장 중요하게 부각되는 점은 HIV가 자랄 수 있는 인체의 모든 곳에 어떻게 고농도의 항레트로바이러스 약제를 집중 투여할 수 있는가 하는 점이다. 새로 발견된 바이러스 보호구역에 침투할 수 있는 약은 바이러스 은둔처 제거가 필수적 요소로서 궁극적으로 완치를 목표로 해야 한다.

논문의 공동저자이자 이번 연구의 수학적 모델링을 지휘한 앤젤라 매클린( Angela McLean) 영국 옥스퍼드대 수리생물학 교수는 “이번 연구가 놀랄 만한 것은 치료받는 환자들에게서 일어나고 있는 일에 대해 우리가 생각하고 있는 것들을 실제로 바꿔놓았기 때문”이라며, “바이러스 은둔처를 제거하려는 몇몇 노력들이 왜 실패했는가를 이해하는데도 도움을 준다”고 말했다.

- 김병희 객원기자

- kna@live.co.kr

- 저작권자 2016-01-29 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터