구약성경에는 모세가 이스라엘 사람들을 이끌고 이집트를 탈출할 때 홍해를 갈랐다는 이야기가 나온다. 식물은 광합성에서 물 분자를 갈라 산소를 배출한다.

모세가 홍해를 건넌 이야기는 여러 가지 해석이 분분하지만, 식물이 물에서 산소를 분리해내는 일은 현재 실제로 일어나고 있는 과학적 현실이다. 식물은 얼마나 정확하게 이 일을 수행하고 있을까.

최근 국제 협력 과학자팀은 초고속 X선 레이저를 이용해 식물과 조류(藻類), 청록색 세균에 있는 단백질 복합체의 원자 규모 영상을 처음으로 확보해 그에 대한 해답에 다가섰다.

연구진은 미국 에너부 산하 로렌스 버클리 국립연구소(버클리 랩)가 추진하고 있는 실험의 도움을 받아 광합성 반응을 구성하는 광화학계 Ⅱ(photosystem II)의 반응중심 단백질이 빛 에너지를 이용해 물을 분리해서 산소를 생성하는 과정들을 파악해 가고 있다.

대기 중의 거의 모든 산소는 이 시스템에 의해 생산된다. 광합성에서 또 하나 중요한 것은 양성자와 전자를 생산하는 일로 이들은 광합성 주기에서 이산화탄소를 탄수화물로 환원시킨다.

X선 레이저 이용해 실온에서 실험

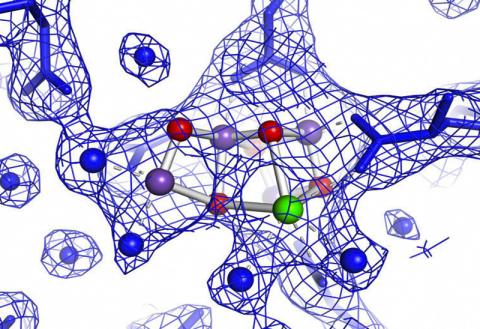

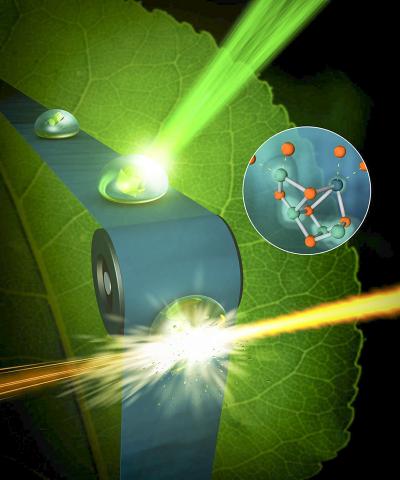

연구팀은 과학저널 ‘네이처’(Nature) 21일자에 광화학계 Ⅱ의 활동 모습을 담은 최초의 고해상도 삼차원 영상을 소개했다. 이 영상들은 SLAC 국립가속기연구소가 보유한 선형 가속장치의 간섭성 광원[Linac Coherent Light Source (LCLS)]으로부터 나오는 엄청나게 빠른 X선 자유전자 레이저(XFEL)를 사용해 포착했다.

광화학계 Ⅱ는 엽록체와 청록색 세균에 있는 막으로 둘러싸인 납작한 자루 모양 구획인 틸라코이드에 존재한다. 광합성에서 빛에 의한 반응이 이 틸라코이드에서 일어나지만 그 반응의 정확한 본질은 아직까지 제대로 알려지지 않았었다.

주 연구자인 준코 야노(Junko Yano) 버클리랩 책임연구원(분자 생물물리학 및 통합 생물영상부)은 “단백질이 잘 보이지 않는 어두운 곳이나 휴식상태에 있을 때 찍은 저온 이미지들이 있지만, 광화학계 Ⅱ의 각 단계들은 동결 온도에서는 진행되지 않는다”며, “우리는 X선 레이저를 이용해 처음으로 실온에서 그 과정을 포착해 본질적으로 실제 어떤 일이 일어나는가를 설명할 수 있다”고 말했다.

"기존의 광합성 관련 주요 이론들 틀려"

공동 주 연구자인 비탈 야찬드라(Vittal Yachandra) 박사는 “과학자들은 수십년 동안 식물들이 어떻게 물을 분해해 산소와 양성자와 전자를 생성하는지 이해하려 노력했다”며, “자연이 이 어려운 반응을 얼마나 쉽게 수행하는지를 알게 되면 비용 대비 효율 높은 태양 기반 물 분해 방법을 개발하는데 큰 도움이 될 뿐 아니라 인공 광합성과 재생 가능한 에너지 개발의 기초를 마련할 수 있다”고 설명했다.

연구진은 특별히 광화학계 Ⅱ 단백질의 작은 금속 촉매에 주목했다. 이 촉매는 그 안의 산소 원자가 네 개의 망간 원자를 한 개의 칼슘 원자와 연결하는 산소 방출 복합체였다. 이 촉매가 어떻게 양성자로부터 에너지를 축적하고 두 개의 물 분자를 산화시키는가는 광합성에서 핵심적인 의문이었다.

야찬드라 박사는 “연구 결과 놀랍게도 그 반응이 진행되는 기전을 설명하는 두 개의 주요 이론들이 모두 맞지 않을 거라는 사실을 발견했다”며, “만약 그 이론들이 옳다면 단백질에서 물이 특정 위치에 다른 예견된 모양으로 붙어 있어야 하므로 우리는 그 과정을 제거하는 방법을 써서 올바른 답을 찾아낼 수 있다”고 말했다.

샘플 파괴되기 전에 데이터 확보해야

그동안 실온에서 광합성의 물 분해 과정을 살펴보는 일은 매우 어려웠다. X선 레이저를 사용하는 대부분의 영상이나 결정학 기술을 동원할 경우 유의미한 데이터를 모으기도 전에 X선 레이저가 견본들을 조각조각 파괴해 버리기 때문이다. 이런 상황이 최근 선형 가속장치의 간섭성 광원[Linac Coherent Light Source (LCLS)]을 활용하면서 바뀌었다.

논문의 시니어 저자인 같은 부 소속 잰 컨(Jan Kern) 박사는 “LCLS의 장점은 레이저 펄스의 지속시간이 40펨토초(ft. 1ft=1000조분의 1초)로 매우 짧으면서도 강력해 샘플이 파괴되기 전에 데이타를 모을 수 있다”며, “첨단기술이어서 현재 이것을 시행할 수 있는 곳은 세계에서 두 곳밖에 없다”고 말했다.

분자 결합을 볼 수 있는 고해상도의 세밀한 영상을 얻으려면 정확한 제어 조건에서 성장한 고품질의 크리스탈 시료가 필요하다.

컨 박사는 “우리가 보고한 공간 분해능은 2.25 Å(100억분의 1m)”이라며, “광합성 과정을 극단적으로 짧은 길이까지 관측하려고 노력한 결과로서 이는 다만 전모를 이해하기 위한 시작일 뿐”이라고 밝혔다.

연구진은 LCLS를 활용해 처음에 결정 샘플들을 녹색 광자로 비추어 광화학계 Ⅱ에서 광합성 반응을 일으켰다. 이어 결정에 X선 펄스를 쏘아 결정이 파괴되기 전에 재빨리 회절 데이터를 확보했다. 그리고 구조 전체에서 물 분자의 위치를 확인하기 위한 표지자로 암모니아를 사용했다. 만약 암모니아가 결합 자리에 나타난다면 물은 거기에는 없는 것이다.

수십만 개의 결정 샘플 조각 모아 영상 제작

회절 판독물을 광화학계 Ⅱ의 삼차원 투시물로 변환하는 데는 논문의 시니어 저자인 같은 부의 니콜라스 서티어(Nicholas Sauter) 박사와 폴 아담스 및 각 그룹이 개발한 소프트웨어 알고리즘을 활용했다.

각 결정 샘플들은 X선 레이저를 쬐면 얼마 후 산산조각이 나서 파괴되기 때문에 연구진은 반응의 중간단계를 알 수 있는 충분한 자료를 확보하기 위해 수십만 개의 결정 샘플을 만들어 내야 했다. 서티어 박사는 “LCLS를 활용해서 한번에 작은 데이터 조각 하나만을 얻을 수 있기 때문에 퍼즐게임처럼 이 조각들을 모두 꿰어 맞춰 영상을 만들어내야 한다”고 말했다.

이번 연구에는 독일의 훔볼트대, 스웨덴의 업살라대와 우메아대, SLAC와 스탠포드대, 브루크헤이븐 국립연구소 및 옥스퍼드대 연구진이 참여했다.

- 김병희 객원기자

- kna@live.co.kr

- 저작권자 2016-11-22 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터