우리 몸에 태양전지판이 달려 에너지를 자급자족한다면 어떤 일이 벌어질까. 일단 식량을 얻기 위한 ‘생존 투쟁’이 줄어들 것이다. 그에 따라 노동과 움직임이 덜해져 나중에는 식물처럼 ‘붙박이 생물’이 될까, 아니면 여유로운 에너지를 새로운 문명 창출에 쏟아 더욱 진화된 존재로 승화될까.

비록 하등동물이지만 광합성을 하는 종이 있다. 미국 럿거스대(뉴 브런즈윅)를 비롯한 여러 과학자들의 협동연구에 따르면, 북아메리카 동해안에 서식하는 바다 민달팽이(sea slug)는 몸에 태양전지판과 유사한 구조를 가지고 있어 해조류로부터 원료를 빨아들인 다음 이를 이용해 평생 동안 태양에너지를 공급받는 것으로 확인됐다. 이 연구는 ‘분자생물학 및 진화’(Molecular Biology and Evolution) 저널 4월 5일자에 게재됐다.

핵 없이 어떻게 색소체와 광합성 유지할까

논문의 시니어 저자인 데바시쉬 바타차리야(Debashish Bhattacharya) 럿거스대 생화학 및 미생물학과 석학교수는 “동물이 식물처럼 행동하고 광합성에 의해서만 생존하는 것은 매우 드물기 때문에 놀라운 일”이라며, “이것은 더욱 넓은 의미에서 인공 광합성 문제를 함축하고 있다”고 말했다. 그는 “만약 민달팽이가 어떻게 식물의 핵이 없이 바닷말에서 가져온 분리된 색소체로 탄소를 고정할 수 있는지 알아낼 수 있다면, 우리도 분리된 색소체를 영구 청정에너지 기계로 활용해 생체물질이나 에너지를 창출할 수 있을 것”이라고 설명했다.

기존의 패러다임에서는 그린 에너지를 만들기 위해 광합성 기관을 가진 식물이나 조류가 필요하지만, 민달팽이는 반드시 그럴 필요가 없다는 사실을 보여준다는 것.

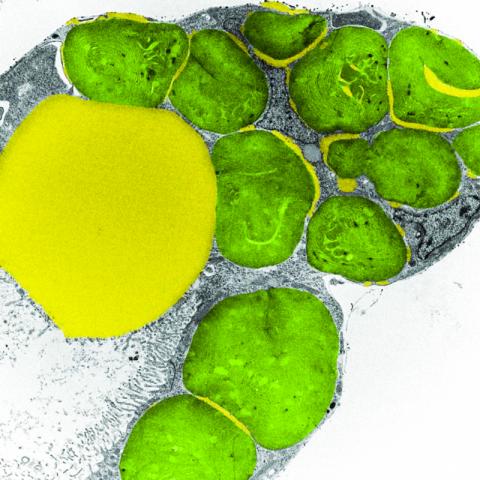

이 바다 민달팽이(Elysia chlorotica)는 길이가 2인치 이상 성장할 수 있는 복족류 연체동물로 캐나다의 노바스코시아와, 플로리다 및 매서추세츠의 마사 포도원 섬 사이의 조간대 해안에서 찾아볼 수 있다. 연구에 따르면 젊은 바다 민달팽이는 독성이 없는 갈조류(Vaucheria litorea)를 먹고 여기에서 뽑아낸 수백만 개의 색소체를 장에 저장한 다음 광합성을 통해 태양에너지를 얻는다. 관련 동영상

광합성은 말류와 초목들이 햇빛을 이용해 이산화탄소와 물로부터 화학적 에너지(당)를 생성하는 과정이다. 갈조류의 색소체는 사람이나 동물의 장기와 같은 광합성을 하는 세포기관으로 빛을 흡수하는 녹색 색소인 엽록소를 가지고 있다.

바타차리야 교수는 이 특별한 조류가 인접한 세포들 사이에 벽이 없고, 기본적으로 핵과 색소체를 담고 있는 긴 관처럼 생겨서 이상적인 식량 공급원이라고 말했다, 그는 “바다 민달팽이가 갈조류의 세포 외벽에 구멍을 내 세포 내용물을 빨아들이고 단번에 모든 갈조류 색소체를 모아 들일 수 있다”고 덧붙였다.

색소체 광합성으로 6~8개월 생존

바타차리야 교수에 따르면 일부 학자들은 다른 바다 민달팽이 연구를 바탕으로 낙타가 혹에지방을 저장하듯이 이 달팽이들이 갈조류의 색소체를 훔쳐내 저장했다 어려운 시기에 식량으로 사용한다고 주장한다. 이번 연구는 그런 주장이 태양 에너지를 이용하는 민달팽이를 대상으로 한 연구가 아니라는 것을 보여준다.

그는 “이 민달팽이가 조류의 색소체를 훔치고, 먹이를 먹지 않고도 조류 색소체의 광합성으로 6~8개월을 생존할 수 있는 놀라운 능력이 있다”고 설명했다.

연구팀은 유전자 발현 RNA 시퀀싱을 사용해 자신들의 태양에너지 공급 가설을 검증했다. 검증 데이터는 민달팽이가 흡수한 색소체가 소화되지 않도록 막고 조류의 광합성 산물을 활용하기 위해 유전자를 활성화시킴으로써 가져온 색소체에 적극적으로 반응한다는 사실을 나타냈다. 연구팀은 이 연구에 산호가 플랑크톤의 일종인 와편모충(dinoflagellates) 및 조류와의 공생관계에서 세포를 손상시키거나 색소체를 훔치지 않는다는 사실도 반영했다.

연구 대상 민달팽이(Elysia chlorotica)가 조류의 색소체는 저장하는 반면 같이 빨아들인 핵은 소화시켜 생존하지 못한다. 바타차리야 교수는 바다 민달팽이가 색소체의 정상적인 기능 조절에 필요한 핵이 없이 몇 달 동안 색소체와 광합성을 어떻게 유지할 수 있는지는 과학자들이 아직 모르고 있다고 밝혔다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2018-05-04 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터