향긋한 장미꽃 향기에서부터 매케한 생선 굽는 연기에 이르기까지 냄새는 자연의 모든 동식물에서 발산된다.

우리가 맡는 이런 모든 냄새들은 코 내부의 단백질 수용체와 결합하는 냄새 분자의 혼합물로 구성돼 있다. 과학자들은 각 냄새 분자의 조합이 어떻게 해서 향기롭거나 지독하거나 혹은 전혀 냄새가 안 나도록 하는지를 정확히 이해하기 위해 노력해 왔다.

미국 소크 연구소와 애리조나대 연구팀은 냄새 분자가 자연에서 얼마나 자주 발생하는지를 바탕으로 냄새 분자를 구성하는 새로운 방법을 찾아냈다. 이는 우리의 후각이 진화된 환경이라고 할 수 있다.

연구팀은 이 데이터를 지도화해 인간이 가장 좋아하는 향기 조합 영역을 발견했다. 과학저널 ‘사이언스 어드밴시스’(Science Advances) 8월29일자에 발표된 이 연구 결과는 냄새와 맛을 가공할 수 있는 새로운 방법을 제시해 준다.

화학구조 아닌 발생빈도 따라 냄새 지도 작성

논문 제1저자이자 소크 연구소 전산 신경생물학 실험실 부교수인 타티야나 샤피(Tatyana Sharpee) 박사는 “고주파와 저주파에 의한 소리는 주파수 길이와 색깔 스펙트럼으로 볼 수 있도록 배열할 수 있다”며, “후각에 있어서도 냄새를 과연 그렇게 정렬할 수 있는가는 그동안 풀리지 않는 문제였다”고 말했다.

과학자들은 이전에 화학 구조에 따라 냄새 분자들을 정확하게 분류해 보려고 했다. 그러나 “매우 유사하게 보이는 구조를 가진 분자들이 전혀 다른 냄새를 내는 것으로 밝혀졌다”는 게 샤피 교수의 설명이다.

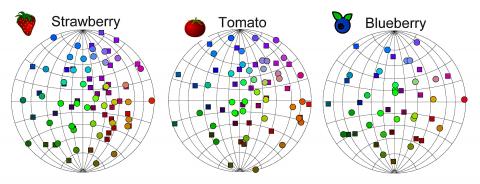

연구팀은 딸기 토마토 블루베리 및 생쥐 소변 등 네 개의 표본에서 발산되는 냄새 분자 데이터를 모았다. 그리고 통계학적 방법으로 이 냄새 분자들을 지도에 넣어 분류했다. 이 지도는 네 개의 표본세트에서 냄새가 발생되는 빈도를 바탕으로 작성됐다. 함께 자주 발생되는 분자들은 서로 가깝게 배치했다.

샤피 교수는 “이것은 마치 시카고가 뉴욕에서 몇 마일, 로스앤젤레스에서 몇 마일 그리고 멜버른에서 몇 마일 떨어져 있다고 얘기하는 것과 비슷하다”며, “이 도시들을 지도에 표시하면 지구 표면이 평평하지 않고 둥글다는 것을 알 수 있고 도시 사이의 거리도 정확하게 잴 수 있는데, 냄새 지도도 그와 같다”고 설명했다.

향기 가공과 후각 질병 이해에 도움

연구팀은 이 전략을 사용해 냄새 분자가 곡면에서 3차원으로 지도화될 수 있다는 사실을 발견했다. 그러나 지구와 같은 공 모양이 아니라 수학자들이 쌍곡면이라고 부르는 프링글스 감자칩 모양인 것으로 판명됐다.

이 분자들이 표면에 어떻게 모여있는지를 살펴보고 연구팀은 유쾌하거나 불유쾌한 방향 그리고 신 냄새가 나는 산성도와 관련이 있는 방향은 물론 냄새가 어떻게 쉽게 표면으로부터 발산되는지를 확인했다.

이 같은 관찰을 통해 예를 들면 우주정거장 같은 인공적인 환경에서 유쾌한 향기 혼합물을 구성하는 것이 용이하게 될 것으로 보고 있다.

논문 공저자인 브라이언 스미스(Brian Smith) 애리조나 주립대 행동 신경과학자는 “이번 연구를 통해 냄새 분자와 뇌가 상호 작용하는 방식을 더 많이 밝혀냄으로써 파킨슨병과 같은 몇몇 질병을 앓고 있는 환자들이 왜 후각을 잃어버리는지를 이해하는데 도움을 줄 수 있다”고 말했다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2018-08-30 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터