시신을 안치하기 전 불을 이용한 의식이 있었음을 보여주는 청동기 시대의 동굴무덤이 최근 강원도 정선에서 발견되어 학계의 주목을 끌고 있다.

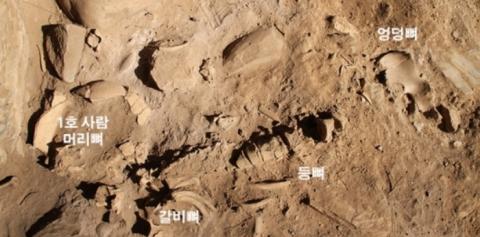

문화재청의 조사에 따르면, 이 동굴무덤의 재층에서 적어도 네 사람분에 해당하는 사람 뼈가 출토된 것으로 나타났다. 재층(ash zone)이란 석탄의 연소 반응이 끝나 찌꺼기 상태의 재만 존재하는 지하의 일정한 단층을 말한다.

이에 대해 문화재청 관계자는 “재층에 대한 방사성탄소연대측정 결과, 청동기 시대인 기원전 12~8세기에 속하는 것으로 밝혀졌다”라고 언급하며 “확보된 사람 뼈에 대한 다양한 분석을 통해 주검의 성별 및 나이, 그리고 체질적 특성 등을 파악하는 연구를 이어나갈 계획”이라고 밝혔다.

기원전 12~8세기라면 지금으로부터 약 3천 년을 거슬러 올라가야 하는 시기다. 아무리 과학기술이 눈부시게 발전했다고는 하지만, 수십년도 아니고 무려 3천여 년 전에 땅속에 묻힌 사람들의 뼈를 통해 그들의 성별 및 나이, 그리고 체질적 특성 등을 파악할 수 있다는 것이 새삼 놀랍기만 하다.

뼈를 수습할 때는 작업자로부터의 오염을 경계해야

유적에서 뼈가 출토되면 가장 먼저 출동하는 사람들이 있다. 바로 뼈 전문가들이다. 이들은 현장에 도착하자마자 발굴 담당자가 함께 출토 정황을 관찰하고 기록하는데, 예를 들면 뼈가 어느 위치에서 어떻게 발견되었는지부터 시작하여 매장 자세와 위치 등 고고학적 정황을 세밀하게 관찰한 후 이를 기록한다.

출토 정황을 상세하게 기록하는 것은 분석 전에 실시하는 일종의 준비단계라 할 수 있다. 본격적인 수습에 앞서 조사에 참여하는 전문가들이 출토된 뼈에 대해 충분히 파악할 수 있도록 사전 정보를 제공하는 것이다.

이 과정이 마무리되면 비로소 생물학적 및 화학적 분석을 위한 수습 작업이 시작된다. 특히 뼈를 수습할 때는 뼈에 포함되어 있을 것으로 추정되는 DNA가 오염되지 않도록 작업자가 장갑과 마스크를 착용하는 것이 기본이다.

이렇게 철저하게 수습작업을 준비한다 하더라도 실제 현장에서는 뜻하지 않는 오염사고가 발생할 수 있는데, 예를 들면 작업자의 침이나 땀 등이 출토된 뼈에 묻으면서 예상치 못한 분석결과가 나올 수도 있다.

따라서 혹시 모를 수습 과정에서의 2차 오염에 대비하기 위해 발굴 현장에서는 작업 전에 반드시 작업자들의 동의 하에 구상상피세포를 채취한다. 이른바 ‘인체유래물동의서’를 작성하는 과정으로서, 오염 가능성이 제기된 샘플을 분석하여 작업자로부터 유래된 것은 아닌지에 대해 근거자료로 삼는다.

뼈에 대한 분석작업은 4가지 방법을 기반으로 시행

뼈에 대한 본격적인 분석 작업은 크게 체질인류학적 분석법과 안정동위원소 분석법, 그리고 유전정보 분석법 및 방사성탄소연대측정법 등 크게 4가지로 나뉜다.

우선 체질인류학적 분석법의 경우는 해부학을 기반으로 하는 전통적 분석법으로서, 수천년 동안 전해 내려오는 의학 지식을 출토뼈 분석에 그대로 적용했다고 보면 된다. 예를 들어 성별의 경우는 골반뼈와 온머리뼈로 추정하고, 연령은 뼈대의 다양한 부위를 통해 추정하여 확인한다.

물론 연령의 경우는 치아의 마모 정도에 따라서도 추정할 수 있다. 또한 신장은 팔과 다리의 뼈와 비례하기 때문에 이를 활용하면 시신의 키를 대략적으로 파악할 수 있다는 것이 전문가들의 의견이다.

이 외에도 체질인류학적 분석법을 활용하면 외상이나 변형성 관절증 등 뼈와 관련된 질환 및 다공성뼈과다증 같은 전신질환, 그리고 결핵과 같은 감염질환도 확인할 수 있다.

반면에 안정동위원소 분석법을 통해서는 당시 사람들의 식생활을 대략적으로나마 추정해 볼 수 있다. 화학적 분석 방법 중 하나인 안정동위원소 분석법은 탄소와 질소 간의 안정동위원소 비율을 이용하여 과거에 주로 섭취했던 식료의 종류와 비중을 찾아내는 것이다.

안정동위원소 분석법의 장점은 시간이 지나도 그 비율이 변하지 않는다는 점이다. 사람이 섭취했던 음식이나 환경에 따라 뼈에 기록된 저마다의 톡특한 탄소와 질소 안정동위원소 비율을 통해 식생활을 제대로 유지했는지를 추적할 수 있다.

벼와 보리 같은 작물류나 사과 같은 과실류 같은 식물 성분들은 탄소안정동위원소로 분석할 수 있고, 돼지나 물고기 같은 동물성 단백질은 질소안정동위원소 분석을 통해 섭취 여부와 비중을 추적할 수 있다.

또한 유전 정보 분석법은 허벅지뼈나 치아 뿌리가 남아 있는 어금니 등에 남아있는 DNA와 Y염색체 등을 분석하여 모계와 부계의 유전 정보, 그리고 질병 상태 및 집단 간 유연관계를 추적할 수 있다.

마지막으로 방사성탄소연대측정법은 뼈의 연대를 측정하는데 있어 가장 유용한 방법이다. 생명체는 광합성과 먹이 사슬 등을 통하여 대기 중의 방사성탄소를 흡수하면서 평형상태를 유지하는데, 생명체가 죽으면 방사성탄소는 시간이 지나면서 줄어들게 된다.

문화재청의 관계자는 “시간이 지나면서 줄어들게 되는 반감기가 5730년”이라고 밝히면서 “이 같은 반감기를 토대로 하여 남아 있는 방사성탄소의 양으로부터 언제 사망했는지 추정할 수 있다”라고 설명했다.

그러면서 “이 외에도 최근에는 출토된 뼈를 활용하여 당시 사람들의 생존 시 얼굴을 복원하는 작업이 각광을 받고 있는데, 이는 컴퓨터단층촬영(CT)과 3D 스캔 작업을 융합하게 되면 일반 촬영 시에는 나타나지 않는 신체의 단면상을 3차원으로 재구성하여 볼 수 있다”라고 소개했다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2017-09-22 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터