세계보건기구(WHO)에 의하면 임신 후 37주가 안 된 상태에서 태어난 아기를 미숙아(preterm infant)라고 한다. 문제는 미숙아의 몸이 덜 발달해 있을 가능성이 있다는 점이다. 특히 뇌세포의 미성숙이 우려돼왔다.

이런 문제를 최근 뇌과학이 해결하고 있다. 미국 웨인주립대 의대에서 뇌과학을 연구하는 모리아 토마슨(Moriah Thomason) 교수 연구팀은 9일 네이쳐 자매지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’에 새로운 연구 결과를 발표했다.

임신 9주가 지난 태아 뇌 속에서 비정상적인 기능이 일어나고 있다는 증거를 발견했다는 것. 연구진은 미숙아 단계로 넘어가는 이 과정을 그대로 방치할 경우 심각한 뇌 손상으로 이어질 수 있다고 지적했다.

뇌과학으로 미숙아 뇌세포 원인 규명

미숙아로 태어날 경우 자폐증, 주의력결핍 과잉행동장애 등이 발생해 정상적인 학교생활이 힘들 것으로 내다봤다. 그동안 미숙아의 뇌 기능에 이상이 있을 것으로 추정해왔으나 정확한 원인을 밝혀내지 못하고 있었다.

그러나 토마슨 교수 연구팀이 태아 뇌 분석을 통해 뇌 손상의 직접적 증거를 찾아냄으로써 그동안 수수께끼에 싸여 있던 미숙아 출생의 원인을 일부 규명할 수 있게 됐다. 이 같은 연구 결과는 또한 태아의 뇌 치료 가능성을 말해주고 있다.

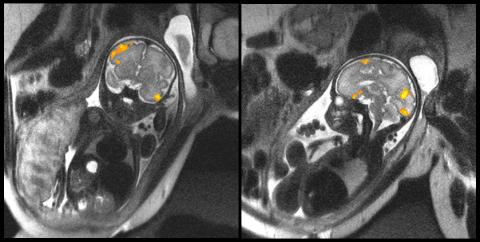

이번 연구와 관련, 토마슨 교수는 “첨단 기술인 ‘태아 신경촬영법(fetal neuroimaging)’을 통해 태아의 뇌 발달과정을 비교분석할 수 있었다”고 말했다. 태아의 뇌를 촬영한 것은 이번이 처음이다.

토마슨 교수와 함께 연구에 참여한 워싱톤 국립아동의료센터의 뇌과학자 캐더린 림포러폴러스(Catherine Limperopoulos) 박사는 “신기술을 통해 태아 뇌신경이 어떻게 손상되고 있는지 볼 수 있었다”며, ‘태아 신경촬영법’에 고마움을 표시했다.

‘신경촬영법’이란 CTS, MRI와 같이 뇌 구조와 뇌 손상 부위를 관찰하는데 사용하는 기법을 지칭하는 말이다. 토마슨 교수 연구팀은 특히 이번 연구 과정에 특히 ‘기능적 자기공명영상(fMRI)’를 투입했다.

fMRI는 공간 해상도가 매우 뛰어나 뇌 기능을 추적하는 연구에 자주 사용된다. 정신활동을 관장하는 신경세포가 활성화되면 산소를 필요로 하게 되고, 일시적으로 혈중 산소 농도의 차이가 발생하는데 이를 자기장의 변화로 측정할 수 있다.

새로운 치료법 개발 가능성 예고

연구팀은 fMRI를 이용해 32명의 임산부 속에서 성장하고 있는 9주가 된 태아를 비교분석했다. 그 결과 일부 임산부 태아에서 이상 징후가 나타났다. 언어를 관장하는 좌측 뇌영역에서 신경세포 활성화가 부진한 것을 발견했다.

9주가 막 지난 태아 뇌에서 이런 현상이 일어나는 것에 대해 연구진은 크게 주목했다. 태아 상태에서 뇌신경의 언어 장애가 발생하고 있다는 사실은 이를 방치할 경우 심각한 뇌기능 저하가 발생할 수 있다는 것을 예고하는 것이다.

토마슨 교수 연구팀은 이런 장애가 이어질 경우 태반의 세포 성장에 지장을 초래할 수 있다고 우려했다. 또 출산 후에도 자폐증, 주의력결핍 과잉행동장애 등의 정신적 장애가 발생할 가능성이 있다고 보고 있다.

태아 뇌세포 활성화가 부진한 원인과 관련해서는 임산부로부터 감염됐을 수 있는 염증을 지적했다. 임산부로부터 전이된 염증이 태반으로 옮겨가 태아 뇌세포 발육에 악영향을 미칠 수 있다고 설명했다.

이번 연구가 가능했던 것은 첨단 기술 때문이다. fMRI 등 첨단 장비는 있었지만 태아 뇌가 항상 움직이고 있어 뇌 상태를 정확히 촬영하기가 불가능했다. 이 문제를 해결하기 위해 연구팀은 수학자를 동원했다.

연구에 참여한 오스트리아 그라츠 대학의 수학자 베로니카 쇠프(Veronika Schöpf) 교수는 fMRI로 움직이는 태아 뇌를 촬영할 수 있는 컴퓨터 영상장치를 개발했다. 그리고 태아 뇌 세포의 움직임을 예민하게 영상화할 수 있었다.

태아의 움직임에 따라 fMRI도 따라 움직이면서 같은 움직임 속에서 정지 상태를 구현하는 특수 알고리듬이다. 이번 연구 결과는 미지에 싸여 있던 미숙아의 뇌 발달 과정을 분석, 새로운 치료법을 개발할 수 있다는 점에서 큰 의미를 담고 있다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2017-01-10 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터