알베르트 아인슈타인이 중력파의 존재를 예측한지 100년이 되는 2016년 2월 11일 미국 워싱턴DC 내셔널 프레스센터에서 미국 레이저간섭계중력파관측소(LIGO, 라이고) 프로젝트 연구단은 2015년 9월 14일 중력파 검출에 성공했다는 역사적인 발표를 했다. 지구에서 13억 광년 떨어진 우주에서 각각 태양 질량의 36배와 29배로 추정되는 두 블랙홀이 합쳐질 때 발생한 중력파를 미국 핸퍼드와 리빙스턴에 있는 두 곳의 관측소에서 거의 동시에 관측했다는 것이다.

이때까지 관측 천문학이 의존한 정보 매개체는 전자기파(광자)와 뉴트리노, 우주선(cosmic ray)이 전부였다. 여기에 중력파가 더해짐으로써 앞으로 천문학은 새로운 시대를 맞게 된 것이다.

2015년 12월 26일 두 번째 중력파가 검출됐고 분석 결과 14억 광년 떨어진 곳에서 각각 태양질량의 14배와 8배인 두 블랙홀이 합쳐진 사건이었다(논문은 이듬해 6월 15일 발표). 이로써 중력파 관측이 일회적인 사건이 아님이 분명해졌다. 그럼에도 2016년에는 중력파 검출 소식이 없었다.

다섯 번째 만에 중성자별 병합 관측

그런데 올해 들어 중력파가 세 차례나 검출됐다. 새해 벽두인 1월 4일 30억 광년 떨어진 곳에서 각각 태양 질량의 31배와 19배인 두 블랙홀이 하나가 됐다. 이는 앞의 두 경우보다 두 배 이상 먼 곳에서 일어난 사건이었다.

그리고 8월 14일 네 번째 중력파가 검출됐다. 18억 광년 떨어진 곳에서 각각 태양질량의 31배와 25배인 두 블랙홀이 하나가 됐다. 이번에는 미국에 있는 LIGO 두 곳 뿐 아니라 이탈리아 피사에 있는, 성능을 업그레이드하고 가동에 들어간 비르고(Virgo) 관측소에서도 신호를 검출하는데 성공했다. 세 지점에서 중력파를 관측함에 따라 천구에서 그 방향을 훨씬 더 정확히 추정할 수 있게 됐다.

이처럼 중력파 관측이 일상이 되자 이제 천문학자들은 아쉬움을 드러내기 시작했다(사람 마음이 다 이렇다). 네 건 모두 블랙홀이 합쳐지며 일어나는 사건이었기 때문이다. 블랙홀은 빛과 물질을 내보지지 않기 때문에 ‘중력파만’ 관측할 수 있다. 따라서 중력파 외에 다른 정보(전자기파)도 얻을 수 있는 사건, 즉 중성자별의 병합을 목이 빠져라 기다리고 있었다.

네 번째 중력파가 검출되고 불과 3일이 지난 8월 17일 다섯 번째 중력파가 관측됐는데 분석결과 기다리고 기다리던 중성자별이 합쳐진 사건으로 드러났다. 중성자별은 블랙홀보다 질량이 작아 발생하는 중력파도 훨씬 약하지만 지구에서 ‘불과’ 1억3000만 광년 떨어진 곳에서 일어났기 때문에 검출할 수 있었다(중성자별 중력파 검출이 드문 이유다). 분석 결과 대략 태양 정도의 질량과 그 두 배 질량인 두 중성자별이 합쳐진 사건으로 드러났다.

사실 중력파 데이터를 분석하기 전 천문학자들은 이미 중성자별의 병합임을 알았다. 중력파 검출과 거의 동시에 지구와 우주에 있는 각종 관측장비에서 전자기파 신호를 무더기로 검출했기 때문이다. 관측 직후 논문들이 쏟아져 나오기 시작해 지금은 거의 100편에 이르고 있다. 중력파 관측 자체를 보고한 논문은 ‘관례대로’ 저명한 물리학저널 ‘피지컬리뷰레터스(PRL)’에 실렸고, 이 사건에서 발생한 전자기파 데이터를 분석한 논문들이 ‘네이처’, ‘사이언스’ 등 유수한 저널을 장식했다.

천문학자들이 이 사건에 이처럼 열광한 이유는 지금까지 관측한 중성자별 병합 데이터는 ‘2%’가 부족했기 때문이다. 즉 중성자별이 합쳐질 때 일어나는 현상을 시뮬레이션한 이론연구의 예측에 부합하는 데이터임에도 중력파 데이터가 없어 정말 중성자별이 합쳐진 사건이라고 확신할 수는 없었다. 그런데 이제는 중력파 관측 데이터가 있어 확실해진데다 중성자별의 질량까지도 추정할 수 있게 돼 전자기파 데이터를 분석하는데 큰 도움이 됐다.

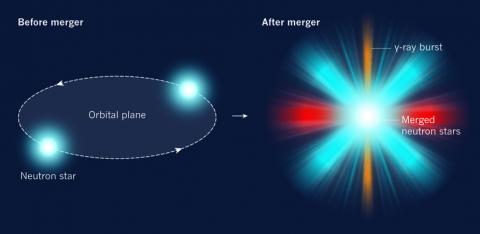

두 중성자별이 합쳐지면서 감마선, X선, 자외선, 가시광선, 적외선 등 다양한 파장(에너지)의 전자기파(빛)가 나왔고 각각에 맞는 망원경으로 관측하는데 성공했다. 먼저 서로 나선을 그리던 두 중성자별이 충돌하는 순간 회전면과 수직으로 강력한 감마선이 분출된다고 예측됐는데 이번에 페르미감마선우주망원경이 감마선을 관측하는데 성공했다. 즉 중력파가 검출되고 2초 뒤 발생해 2초 간 지속됐다.

한편 병합된 천체(역시 중성자별) 주변에서는 수일에 걸쳐 가시광선에서 적외선에 이르는 전자기파를 내보내는데 이를 킬로노바(Kilonova)라고 부른다. 즉 두 중성자별이 부딪쳐 합쳐지는 과정에서 태양질량의 4%에 해당하는 엄청난 양의 물질이 빛의 속도의 거의 20%에 이르는 속도로 분출된 것으로 보이는데, 이 과정에서 핵융합반응이 일어나 불안정한 방사성동위원소가 만들어지고 이게 붕괴하면서 빛은 내놓는 것이다. 허블우주망원경과 미국 캘리포니아의 라스쿰브레스천문대에서는 킬로노바의 이미지를 포착하는데 성공했다. 다섯 번째 중력파 검출만에 병합된 천체의 모습까지 볼 수 있게 된 것이다.

한편 중성자가 풍부한 조건에서 핵융합반응이 일어날 경우 원자량 140이 넘는 무거운 원소가 만들어진다는 시뮬레이션 결과가 있는데 스펙트럼 데이터는 이를 지지하고 있다. 금이나 백금 같은 귀금속은 중성자별 병합 덕분에 만들어진 것이라는 말이다.

다섯 번째 중력파 관측 발표가 있었던 10월 16일은 노벨물리학상 수상자 발표가 있고 9일이 지난 시점이었다. 2017년 노벨물리학상은 2015년 중력파 검출에 성공한 한 LIGO 프로젝트를 이끈 세 사람이 받았다. 즉 1980년대 프로젝트를 계획한 원년 멤버인 MIT의 라이너 바이스 명예교수와 칼텍의 킵 손 명예교수, 1994년부터 LIGO 2대 소장으로 프로젝트를 이끈 칼텍의 배리 배리시 명예교수가 수상자다.

사실 원년 멤버는 세 사람이었지만 그 가운데 한 명인 칼텍의 로널드 드레버 명예교수가 지난 3월 7일 86세로 세상을 떠났다. 만일 그가 살아있었다면 수상자 명단이 바뀌지 않았을까. 아무튼 지난해에 이어 올해도 중력파가 물리학 분야의 뉴스메이커 역할을 톡톡히 했다.

- 강석기 과학칼럼니스트

- 저작권자 2017-12-29 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터