지난 26일, 더 미디엄에서 제2회 뉴미디어아트 국제 심포지엄인 ‘Next Level of Art, Game’이 열렸다. 이 자리에서는 ‘게임과 예술의 공존, 게임예술의 시장성’이라는 주제를 가지고 열띤 토론이 벌어졌다. 찬·반 논쟁이라기보다는 게임과 예술이 서로 어떻게 영향을 주고 있는지에 대한 생각을 나눈 자리였다. 이번 심포지엄은 4명이 강연자들이 나와 자기 분야의 경험을 바탕으로 느낀 점들을 이야기했다는 게 특징이라고 할 수 있다.

게임과 예술 ‘공연성’이라는 공통 성질 있어

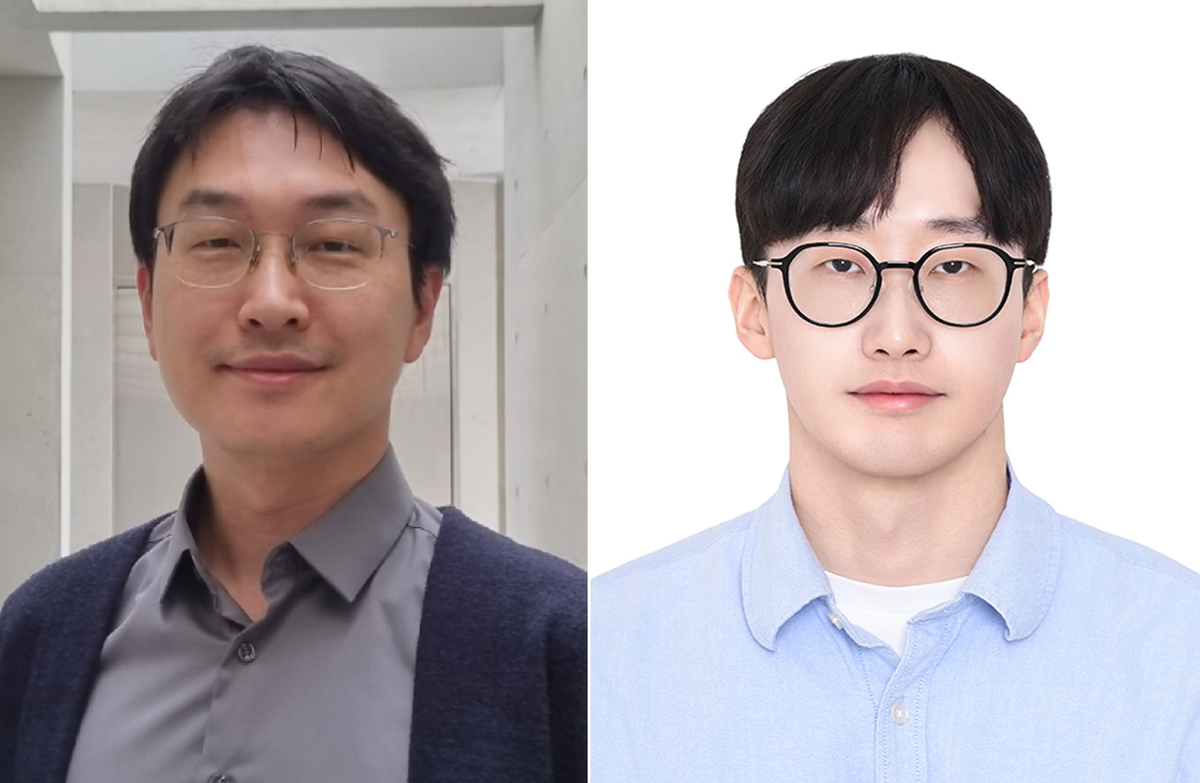

박상우 게임평론가가 첫 번째로 강연을 했다. ‘커뮤니케이션 시스템으로서의 예술과 게임’이라는 주제로 이야기를 해나갔다. 먼저 박상우 씨는 “게임의 ‘긍정적 울림(positive vibration)’과 예술의 ‘상호작용성(interactive)’으로 인해 두 영역이 서로 교차가능해 보이고 있지만, 이는 단지 겉모습일 뿐”이라면서 커뮤니케이션 시스템으로서 예술과 게임은 그 방향성이 다르다“고 말했다.

그는 게임과 예술의 차이점을 두 가지로 봤는데 그 하나가 ‘경험’이다. 커뮤니케이션 시스템으로서 예술은 예술가의 행위 자체가 타인에게 경험을 제공한다. 그리고 감상자는 작품 속에 담겨 있는 의미와 질서를 찾아낸다. 여기서 예술과 게임의 지향성이 갈린다. 예술가의 작품에는 세상에 대한 성찰과 철학이 담겨 있다. ‘상호작용성’을 표현의 방식으로 적극 수용하는 뉴미디어 아트에서의 참여도 관찰의 다른 방식의 변화일 뿐 그 자체가 목적이 될 수는 없다.

반면 게임은 상호작용 자체가 목적이다. 그리고 결과로 생산되는 경험은 그냥 소비된다. ‘판단의 기준’도 게임과 예술을 가르는 요소이다. 극단적으로 예술은 ‘아름답다’와 ‘추하다’로, 게임은 ‘재미있다’와 ‘재미없다’로 나뉜다. 이 판단기준은 서로 좁혀질 수 있는 성질이 아니라고 할 수 있다.

박 평론가는 “게임의 재미는 아무리 다양한 형태의 긍정적 울림이 있더라도 성찰이나 내면의 예술적 감동으로 통합되거나 귀속되지 않는다”고 주장했다.

두 번째 강연자인 대구카톨릭대학교 이준 교수(미디어아티스트)는 게임과 예술의 공통분모를 ‘공연성’으로 봤다. 전자오락실을 생각해보면 언뜻 이해가 되기도 한다. 전자오락실에서 누군가 게임을 하면 주위를 둘러싸서 그 경기 운영을 본다.

그 게임의 범위를 넓혀 봐도 그렇다. 최근 e-스포츠는 관객이 있다. 그리고 게이머는 나름의 전략과 전술로 게임을 진행한다. 게임의 승부를 뒤집는 예측불허의 방법은 관객들에게 스토리를 제공한다. 볼거리와 스토리텔링적 특징이 있다는 점에서 게임은 분명 공연성을 갖고 있다고 볼 수 있다.

공연예술에 게임을 도입한 사례도 있다. 장재호와 이진원으로 구성된 태싯그룹(Tacit Group)이 발표한 ‘Game Over'가 그것이다. 이 작업은 테트리스 게임과 음악공연을 교묘히 결합한 유쾌한 작업으로 게임과 음악의 ‘공연적 경합’에 많은 가능성을 제시해 주고 있다.

이준 교수도 이 공연에 영향을 받아 가장 손쉽게 실험할 수 있는 퐁(pong) 게임을 바탕으로 구성한 작품인 ‘pong 시리즈’를 창작하게 됐다고 한다. 총 4개로 구성된 pong 시리즈는 퐁게임의 방식, 음악연주, 그리고 음주문화의 3개의 요소를 통합한 재미난 디지털 공연도 있고, 관객이 조이스틱 장치를 가지고 어항 속의 살아있는 물고기와 핑퐁(벽돌깨기)을 하는 게임 등이 있다.

이준 교수는 “10년 전 테란의 황제 임요환과 도진광의 경기에서 임요환의 게임운영능력을 보면서 감탄했을 뿐만 아니라 강렬한 카타르시스를 느낀 경험이 있다”며 “이는 공연이 주는 감동과 별반 다르지 않다”고 언급했다.

게임예술에 맞는 전시 인터페이스 구축 필요

세 번째 발표자는 미디어아티스트인 랜덤웍스의 민세희 작가로 데이터 시각화와 게임의 속성을 연관해 강연했다. 민 작가는 “보통 모임이나 노래방에서 한 사람만 얘기하거나 노래하는 것보다 두루두루 말하고 노래해야만 그 시간이 즐겁다”며 “데이터 시각화 작업도 불특정 다수가 만들어 놓은 자료를 가지고 이용할 때 그 의미가 있다는 점에서 이와 비슷하다”고 말했다.

쉽게 표현하면 페이스북 등과 같은 웹상에서 다수 사람들의 클릭이 이루어져야 좋은 데이터가 생성된다는 말과 같다. 그런데 여기서 데이터가 생성되는 과정이 게임과 비슷한 속성이 있다. 클릭이라는 행위 자체가 관심과 재미가 있어야만 나타나는 행위이기 때문이다.

보여주는 작업도 결국 대중과 함께해야 한다. 작가 자신의 주관을 강요하면 데이터 시각화 작업은 아무런 의미도 없고 거들떠보지 않는다. 일반인들의 반응을 위해서 게임적 혹은 유희적 느낌이 나는 작업이 늘어나는 이유이다. 민 작가는 “공공데이터인 세금을 가지고 정책을 시뮬레이션 하는 게임을 만들려고 기획하는 사람도 봤다”며 “이런 경우 가상적으로 어느 부분에 세금이 쓰이면 도시가 어떻게 변화하는지 보여주기 때문에 이 또한 데이터 시각화의 효율적 방법이 될 수 있다”고 언급했다.

앨리스온의 정세라 편집위원은 ‘화이트큐브에 들어온 게임예술, 새로운 선택일까’라는 주제로 마지막 발표를 했다. 게임이 예술로 인정된다면 미술관이나 갤러리라고 할 수 있는 화이트큐브에 전시가 가능한지에 대한 내용이라고 할 수 있다.

사실 이미 게임이 하나의 전시 소재로 등장하기 시작했다. 지난 2012년 3월 세계 최대의 박물관인 스미스소니언박물관의 ‘The Art Of Video Games’와 같은 해 11월에 세계적인 현대미술관인 뉴욕의 MoMA에서 ‘Video Games: 14 in the Collection, for Starter’라는 전시가 대표적 예다.

하지만 여전히 고민은 많다. 게임은 과거의 예술 작품과는 달리 새로운 전시 인터페이스 와 환경을 요구하기 때문이다. 화이트큐브의 전시 환경은 기존 예술 작품에 특화되어 있어 게임이라는 특수한 형식을 가진 새로운 장르의 다양성과 특성을 모두 충족시키기엔 무리가 있다.

정 편집위원은 “보통 예술이 관람객에게 요구했던 수용의 형태는 감상과 관조이기 때문에 예술 작품을 관찰하고 그 작품의 의미를 자신의 내적 성찰의 과정으로 일삼는 형태였지만 기술 매체와 결합한 예술은 과거와는 다른 변화된 형태의 수용 형식과 경험 방식을 요구하고 있다”며 “게임이라는 콘텐츠는 비디오아트와 마찬가지로 서사 구조를 바탕으로 전개되기도 하며, 상호작용적 요소가 전제되어 있어 이에 부합하는 전시 인터페이스가 구축되어야 한다”고 지적했다.

게임과 예술 ‘공연성’이라는 공통 성질 있어

박상우 게임평론가가 첫 번째로 강연을 했다. ‘커뮤니케이션 시스템으로서의 예술과 게임’이라는 주제로 이야기를 해나갔다. 먼저 박상우 씨는 “게임의 ‘긍정적 울림(positive vibration)’과 예술의 ‘상호작용성(interactive)’으로 인해 두 영역이 서로 교차가능해 보이고 있지만, 이는 단지 겉모습일 뿐”이라면서 커뮤니케이션 시스템으로서 예술과 게임은 그 방향성이 다르다“고 말했다.

그는 게임과 예술의 차이점을 두 가지로 봤는데 그 하나가 ‘경험’이다. 커뮤니케이션 시스템으로서 예술은 예술가의 행위 자체가 타인에게 경험을 제공한다. 그리고 감상자는 작품 속에 담겨 있는 의미와 질서를 찾아낸다. 여기서 예술과 게임의 지향성이 갈린다. 예술가의 작품에는 세상에 대한 성찰과 철학이 담겨 있다. ‘상호작용성’을 표현의 방식으로 적극 수용하는 뉴미디어 아트에서의 참여도 관찰의 다른 방식의 변화일 뿐 그 자체가 목적이 될 수는 없다.

반면 게임은 상호작용 자체가 목적이다. 그리고 결과로 생산되는 경험은 그냥 소비된다. ‘판단의 기준’도 게임과 예술을 가르는 요소이다. 극단적으로 예술은 ‘아름답다’와 ‘추하다’로, 게임은 ‘재미있다’와 ‘재미없다’로 나뉜다. 이 판단기준은 서로 좁혀질 수 있는 성질이 아니라고 할 수 있다.

박 평론가는 “게임의 재미는 아무리 다양한 형태의 긍정적 울림이 있더라도 성찰이나 내면의 예술적 감동으로 통합되거나 귀속되지 않는다”고 주장했다.

두 번째 강연자인 대구카톨릭대학교 이준 교수(미디어아티스트)는 게임과 예술의 공통분모를 ‘공연성’으로 봤다. 전자오락실을 생각해보면 언뜻 이해가 되기도 한다. 전자오락실에서 누군가 게임을 하면 주위를 둘러싸서 그 경기 운영을 본다.

그 게임의 범위를 넓혀 봐도 그렇다. 최근 e-스포츠는 관객이 있다. 그리고 게이머는 나름의 전략과 전술로 게임을 진행한다. 게임의 승부를 뒤집는 예측불허의 방법은 관객들에게 스토리를 제공한다. 볼거리와 스토리텔링적 특징이 있다는 점에서 게임은 분명 공연성을 갖고 있다고 볼 수 있다.

공연예술에 게임을 도입한 사례도 있다. 장재호와 이진원으로 구성된 태싯그룹(Tacit Group)이 발표한 ‘Game Over'가 그것이다. 이 작업은 테트리스 게임과 음악공연을 교묘히 결합한 유쾌한 작업으로 게임과 음악의 ‘공연적 경합’에 많은 가능성을 제시해 주고 있다.

이준 교수도 이 공연에 영향을 받아 가장 손쉽게 실험할 수 있는 퐁(pong) 게임을 바탕으로 구성한 작품인 ‘pong 시리즈’를 창작하게 됐다고 한다. 총 4개로 구성된 pong 시리즈는 퐁게임의 방식, 음악연주, 그리고 음주문화의 3개의 요소를 통합한 재미난 디지털 공연도 있고, 관객이 조이스틱 장치를 가지고 어항 속의 살아있는 물고기와 핑퐁(벽돌깨기)을 하는 게임 등이 있다.

이준 교수는 “10년 전 테란의 황제 임요환과 도진광의 경기에서 임요환의 게임운영능력을 보면서 감탄했을 뿐만 아니라 강렬한 카타르시스를 느낀 경험이 있다”며 “이는 공연이 주는 감동과 별반 다르지 않다”고 언급했다.

게임예술에 맞는 전시 인터페이스 구축 필요

세 번째 발표자는 미디어아티스트인 랜덤웍스의 민세희 작가로 데이터 시각화와 게임의 속성을 연관해 강연했다. 민 작가는 “보통 모임이나 노래방에서 한 사람만 얘기하거나 노래하는 것보다 두루두루 말하고 노래해야만 그 시간이 즐겁다”며 “데이터 시각화 작업도 불특정 다수가 만들어 놓은 자료를 가지고 이용할 때 그 의미가 있다는 점에서 이와 비슷하다”고 말했다.

쉽게 표현하면 페이스북 등과 같은 웹상에서 다수 사람들의 클릭이 이루어져야 좋은 데이터가 생성된다는 말과 같다. 그런데 여기서 데이터가 생성되는 과정이 게임과 비슷한 속성이 있다. 클릭이라는 행위 자체가 관심과 재미가 있어야만 나타나는 행위이기 때문이다.

보여주는 작업도 결국 대중과 함께해야 한다. 작가 자신의 주관을 강요하면 데이터 시각화 작업은 아무런 의미도 없고 거들떠보지 않는다. 일반인들의 반응을 위해서 게임적 혹은 유희적 느낌이 나는 작업이 늘어나는 이유이다. 민 작가는 “공공데이터인 세금을 가지고 정책을 시뮬레이션 하는 게임을 만들려고 기획하는 사람도 봤다”며 “이런 경우 가상적으로 어느 부분에 세금이 쓰이면 도시가 어떻게 변화하는지 보여주기 때문에 이 또한 데이터 시각화의 효율적 방법이 될 수 있다”고 언급했다.

앨리스온의 정세라 편집위원은 ‘화이트큐브에 들어온 게임예술, 새로운 선택일까’라는 주제로 마지막 발표를 했다. 게임이 예술로 인정된다면 미술관이나 갤러리라고 할 수 있는 화이트큐브에 전시가 가능한지에 대한 내용이라고 할 수 있다.

사실 이미 게임이 하나의 전시 소재로 등장하기 시작했다. 지난 2012년 3월 세계 최대의 박물관인 스미스소니언박물관의 ‘The Art Of Video Games’와 같은 해 11월에 세계적인 현대미술관인 뉴욕의 MoMA에서 ‘Video Games: 14 in the Collection, for Starter’라는 전시가 대표적 예다.

하지만 여전히 고민은 많다. 게임은 과거의 예술 작품과는 달리 새로운 전시 인터페이스 와 환경을 요구하기 때문이다. 화이트큐브의 전시 환경은 기존 예술 작품에 특화되어 있어 게임이라는 특수한 형식을 가진 새로운 장르의 다양성과 특성을 모두 충족시키기엔 무리가 있다.

정 편집위원은 “보통 예술이 관람객에게 요구했던 수용의 형태는 감상과 관조이기 때문에 예술 작품을 관찰하고 그 작품의 의미를 자신의 내적 성찰의 과정으로 일삼는 형태였지만 기술 매체와 결합한 예술은 과거와는 다른 변화된 형태의 수용 형식과 경험 방식을 요구하고 있다”며 “게임이라는 콘텐츠는 비디오아트와 마찬가지로 서사 구조를 바탕으로 전개되기도 하며, 상호작용적 요소가 전제되어 있어 이에 부합하는 전시 인터페이스가 구축되어야 한다”고 지적했다.

- 김연희 객원기자

- iini0318@hanmail.net

- 저작권자 2013-10-29 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터