인간은 무엇인가? 라는 과학적 질문에 아마 가장 널리 퍼진 대답은 ‘인간은 DNA유전자이다’가 아닐까 싶다. 물론 그 전에 사람들은 인간의 근육적인 특징을 생각해서 기계와 같다고도 생각했고, 인간은 동물이라고도 말했다.

이제 인간의 과학적 정의에 대담한 도전을 한 사람이 나타났다. 한국계 미국인인 세바스찬 승(Sebastian Seung, 49세, 한글이름 승현준) 박사이다. 그는 “인간은 커넥톰(connectome)이다”고 주장한다.

게놈 프로젝트 이후 최대의 과학혁명

그가 영어로 쓴 것을 김영사에서 한국어로 번역한 ‘커넥톰, 뇌의 지도’는 과학적 발견과 역사에 대한 장황한 이야기와 사례로 가득하지만, 가장 근본적인 질문은 인간은 무엇인가이다. 그리고 그 질문의 첫 번째 시작을 프랑스의 과학자이자 철학자인 블레즈 파스칼(Blaise Pascal 1623~1662)에서 시작해서 파스칼로 맺는다.

파스칼이 저 많은 별들에 비하면 지구도 한 개의 점처럼 보이는 우주의 광대함에 압도되었다면, 세바스찬 승 박사는 인간 뇌의 그 방대한 복잡함에 엄청난 외경을 느꼈다.

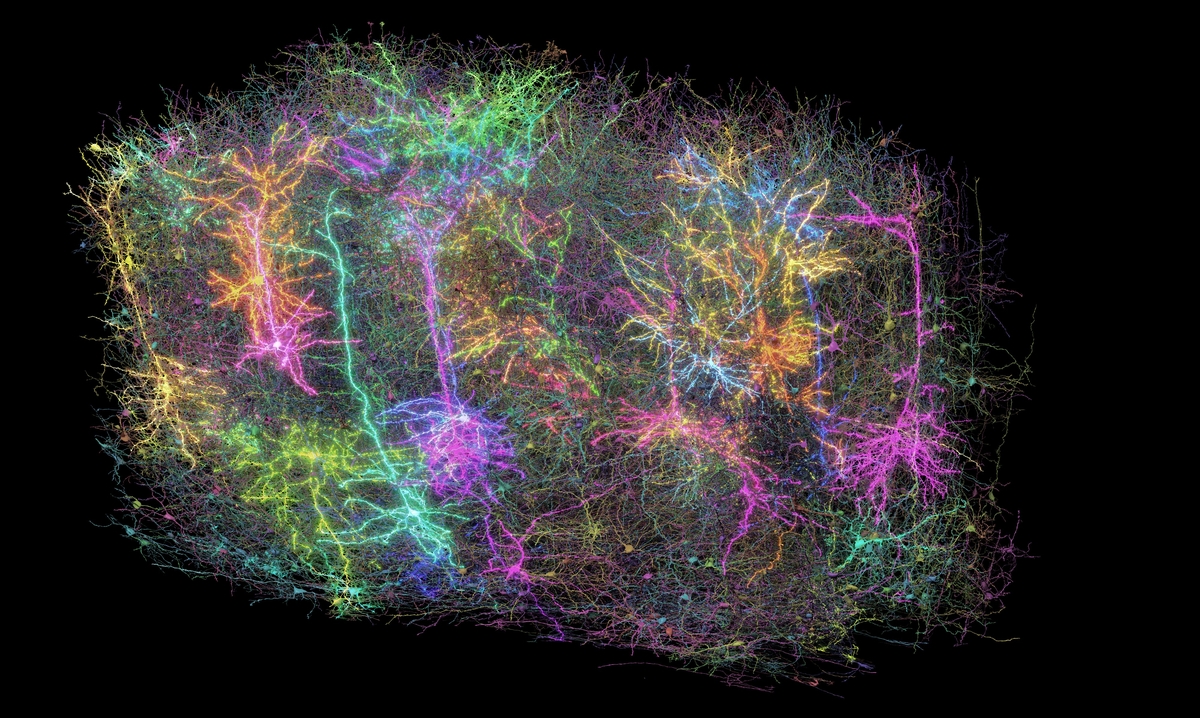

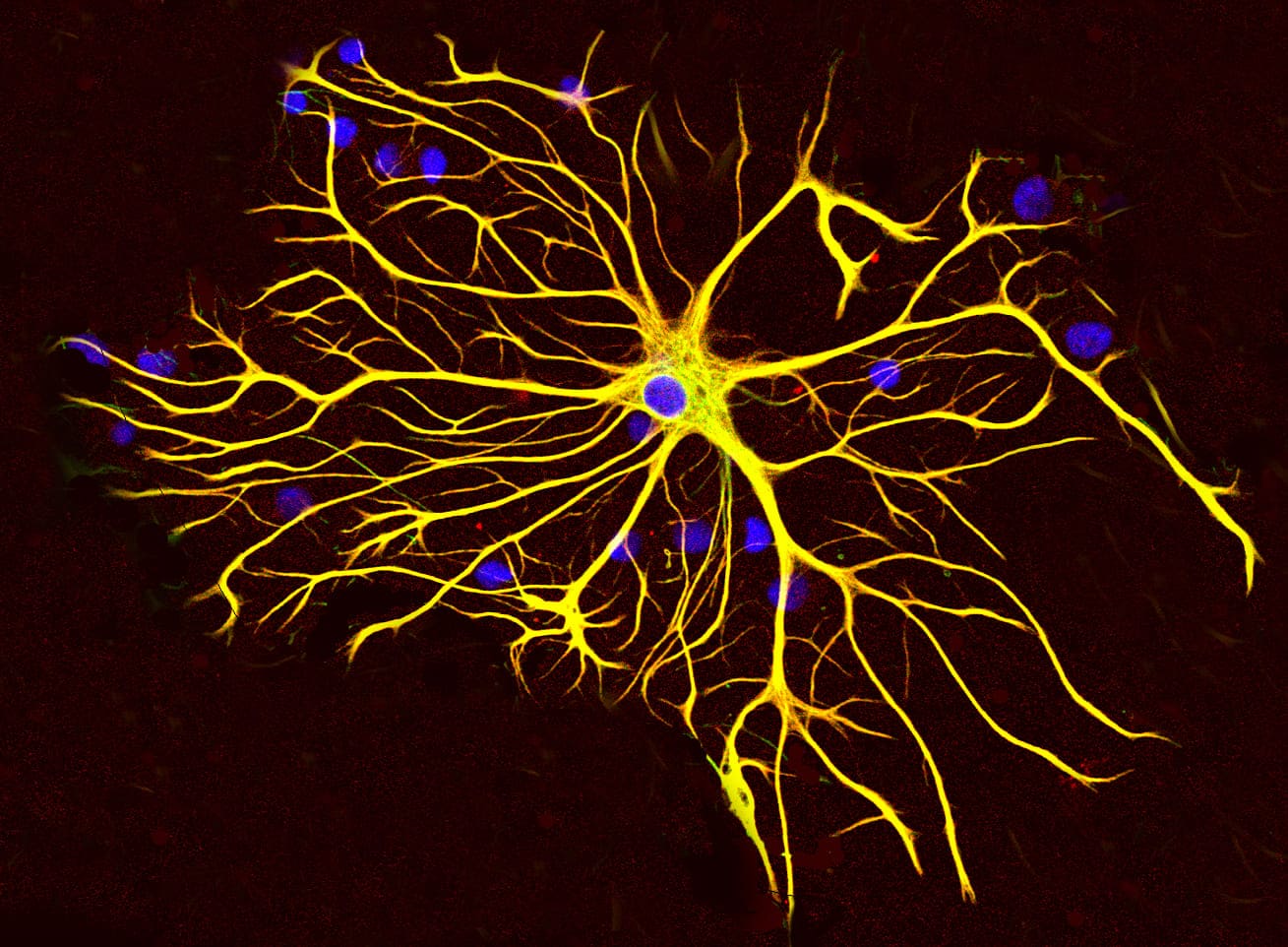

인간의 그 자그마한 뇌에는 무려 1000억 개의 뉴런(neuron)세포가 밀집한 것으로 과학자들은 보고 있다. 이렇게 많은 뉴런은 서로 무한대로 연결돼서 매우 다양한 기능을 한다. 인간 뇌의 다양한 활동은 뉴런의 연결로 형성된 회로에 의해 진행된다고 과학자들은 생각한다.

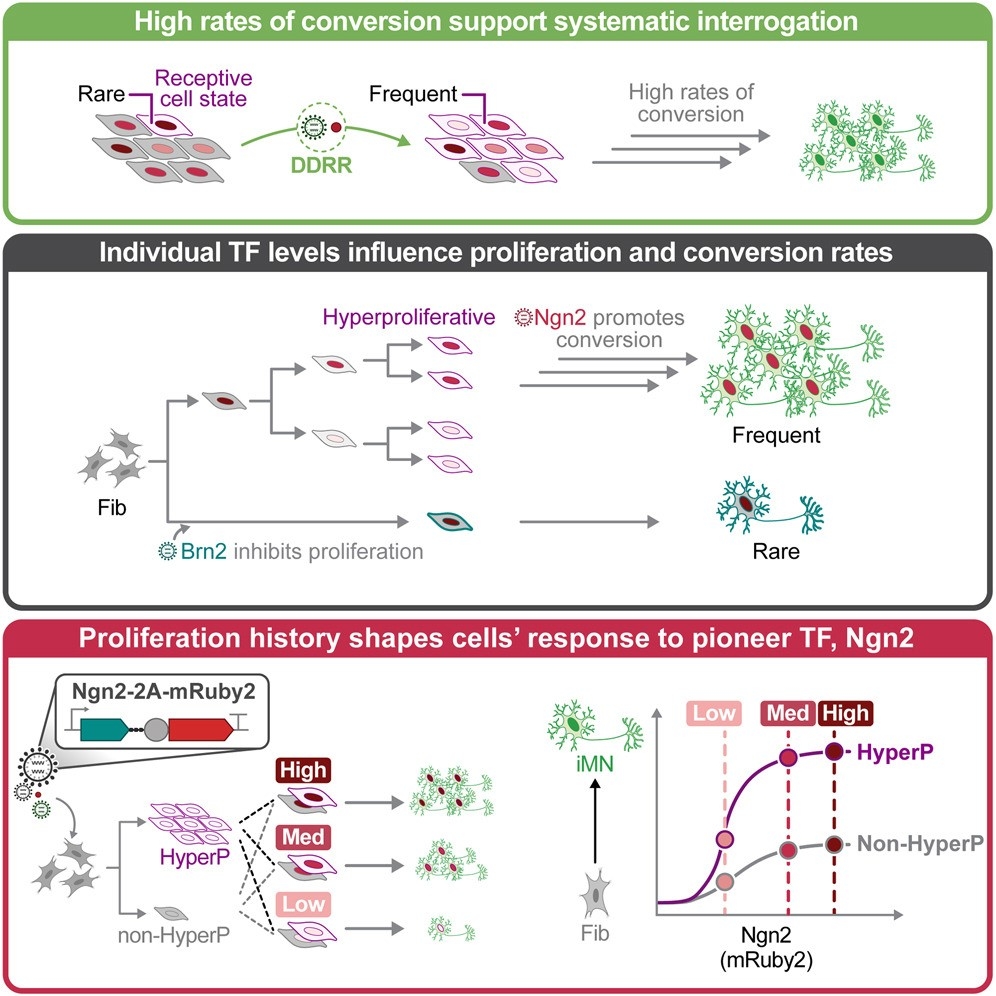

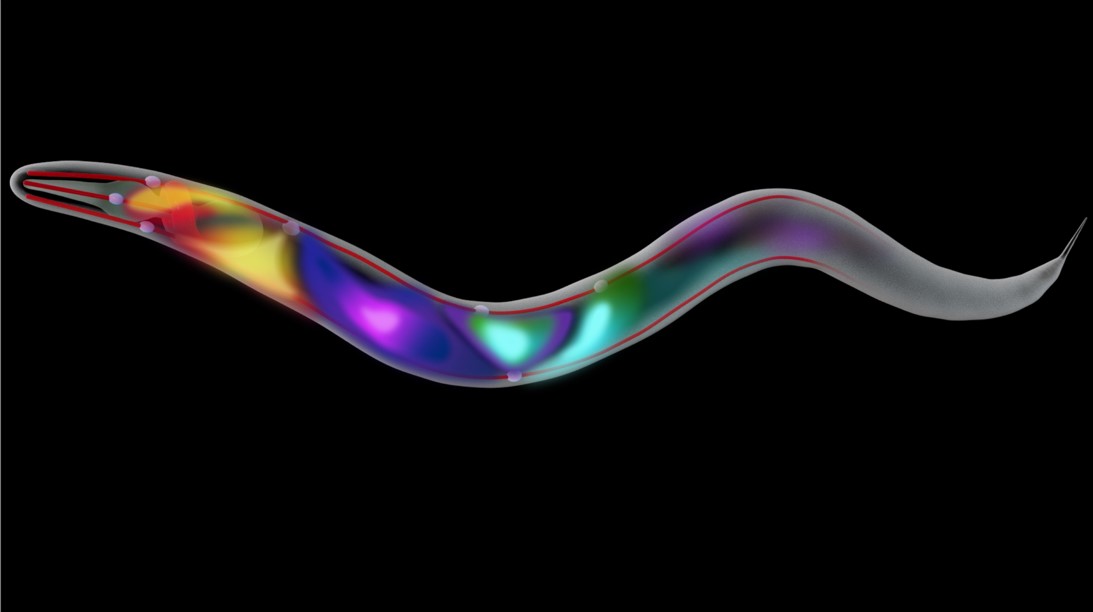

커넥톰은 이 뉴런들의 모든 연결을 선으로 표시하는 뇌의 지도를 그리는 방대한 작업이다. 몇 년이 걸릴지 얼마나 어려운 일인지도 모르면서 계속 하고 있다. 재미있는 것은 뉴런지도를 그리는 일을 과학자만이 전담하는 대신, 전세계 게이머들이 참여하도록 하는 아이와이어(eyewire)를 통해서도 진행되고 있다. 아이와이어는 쥐의 눈(Eye)에 있는 망막의 뉴런 연결(Wire)상태를 규명하는 실험이라는 뜻이다.

커넥톰은 게놈 프로젝트 이후 최대의 과학 혁명으로 불린다. 이 연구를 통해 1000억 개 신경 세포의 연결구조와 활동원리를 파악해서 인간의 기억, 의식, 성격 등의 비밀을 밝히려고 한다. 이에 더하여 치매, 우울증, 자폐증 등의 치료법을 찾는데 기여할 것으로 기대된다.

승 박사는 이 책에서 ‘당신은 당신의 커넥톰이다’라는 가설을 테스트하는 여러 가지 방법에 대해 설명했다. 이 가설이 참이라면 죽음에 대한 새로운 정의 한 가지를 바로 도출할 수 있다. 승 박사에 의하면 죽음이란 커넥톰의 파괴이다.

커넥톰에 개인의 기억 대부분이 포함되어 있다고, 다시 말해 인간의 기억이란 뉴런 세포가 연결된 회로에 저장된다고 보는 입장이 점점 큰 지지를 받고 있다. 승 박사는 커넥톰이 망가지만 개인의 기억이 상실된다고 본다.

이것이 사실로 드러날 경우, 죽음에 대한 정의가 달라질 것이다. 인간의 죽음 중 아직도 애매한 것이 뇌사가 있다. 뇌 전체가 죽은 상태인 전뇌사(whole- brain death)와 뇌 중에서도 호흡과 의식에 중요한 역할을 하는 뇌간이 기능이 정지되는 뇌간사(brainstem death)가 일어났을 때 의사들은 ‘뇌사’로 판정하고 인공호흡기를 떼 내어 합법적으로 사망에 이르게 한다.

뇌 신경 회로가 망가지는 것이 죽음?

그런데 이럴 경우에도 커넥톰은 유지된 상태일지 모른다. 커넥톰이 파괴되어야 인간이 죽는다는 현재로서는 가설이지만 이 추측이 사실로 드러나고, 치료의술이 더 발전하면 뇌사상태의 인간은 생명을 되찾아올 수 있을지도 모른다.

커넥톰이 주장하는 미래가 더욱 흥미로운 것은 인간의 기억이나 의식을 다른 형태로 업로드(upload)할 수 있는 그런 미래가 예측되기 때문이다.

필자로서는 커넥톰이 유전자 보다 더 깊은 인간의 과학적 특징이라는 주장에 동조한다. 인간의 수명은 과거 100년 전 보다 대략 2배 정도 늘어났다. 앞으로 인간의 수명은 더욱 더 늘어날 것이다. 유전자 분석을 이용한 개인용 맞춤의료 같은 새로운 과학의 발전이 인간수명 연장을 도울 것이다.

이것만으로는 부족하다. 커넥톰, 다시 말해 인간의 뇌를 비롯해서 온 몸에 퍼져있는 뉴런 세포가 만드는, 복잡하기 그지 없는 회로를 이애하는 것이 또한 인간 수명 연장에 엄청난 도움을 줄 것이다.

커넥톰을 모두 연결한다고 인간이 무엇인지 완전히 이해할까? 아마도 아닐 것이다. “우주는 더욱 이해 가능한 것처럼 보일수록 더 무의미하게 보인다”는 스티븐 와인버그의 말이나, 무한한 정보와 계산능력을 가지고도 예측할 수 없는 현상을 개척한 양자역학이 이성의 한계를 보여준 데서도 잘 드러난다.

그래서 승 박사는 ‘어느 곳을 둘러보아도 보이는 것은 오직 무한뿐’이라는 파스칼의 팡세를 다시 인용하고 있다.

- 심재율 객원기자

- kosinova@hanmail.net

- 저작권자 2016-09-22 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터